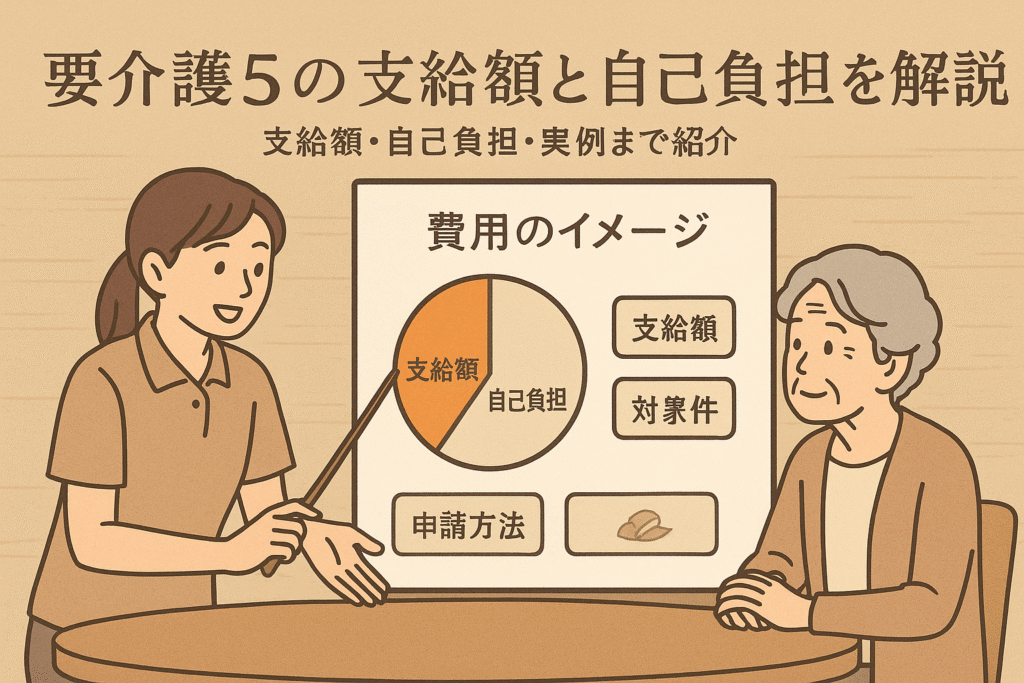

要介護5の認定を受けると、公的な介護保険から最大36万2,170円/月もの給付金が受けられることをご存じでしょうか。しかし、その全てをフル活用できているご家庭は決して多くありません。

「想定外の費用がかかるのが不安」「手続きや条件が複雑で何から始めればいいのかわからない…」と悩んでいませんか?要介護5になると、必要な介護サービスも拡大し、特養(特別養護老人ホーム)やショートステイなどの施設利用額は月額10万円~30万円以上にもなるケースがあります。負担割合も所得によって異なり、自己負担1割〜3割と幅があるため、正しい知識がなければ思わぬ支出に直面してしまうことも。

この記事では、行政が定めた支給限度額・認定基準・申請手続き・活用できる助成制度までを網羅的に解説。失敗しやすい書類ミスや申請の遅延、実際の給付金活用事例なども徹底的に掘り下げ、あなたの「不安」と「疑問」に専門的な視点で寄り添います。

今、この情報を知らずに放置してしまうと、本来もらえるはずの給付金を受け損ねることも…。知らなければ損をする手続きや制度のポイントを知り、納得して制度を活用しましょう。最後まで読むことで、「負担を減らし、必要なサポートを最大限活用できる方法」が手に入ります。

- 要介護5で給付金をもらうための仕組みと対象条件解説

- 要介護5の給付金申請方法と必要書類の詳細 – 受給までの具体的手順を網羅

- 要介護5で活用できる多様な給付金・助成制度一覧 – 各制度の概要と申請ポイント

- 施設入所・入院にかかる費用と給付金の関係性を解説 – 要介護5の施設利用者向け費用解説

- 要介護5の生活実態に基づく給付金受給の実際 – 負担軽減の効果と課題を詳述

- 要介護5利用者や家族が直面するトラブルと誤解の解消法 – 給付金申請でのよくある困難

- 専門家と連携した要介護5給付金最大活用術 – ケアプランと支援体制の効果的利用

- 要介護5の回復見込みと給付金・サービス利用の将来展望 – 生活改善のための知識

- 要介護5給付金に関するよくある質問総まとめ – 手続きから費用、サービスまで幅広く網羅

要介護5で給付金をもらうための仕組みと対象条件解説

要介護5は介護保険制度で最も重い認定区分であり、日常生活のほぼ全てにおいて支援や介助が必要な状態です。認定を受けることで、さまざまな介護サービスに対して給付金の対象となります。利用できるサービスの範囲や給付金の計算は、認定された区分によって定められています。また、施設入所や在宅介護どちらの場合も制度の対象となり、支給条件や利用限度額に基づき給付金が提供されます。自身や家族の介護負担を軽減するためにも、制度の仕組みと対象になる条件を把握することが大切です。

要介護5の区分支給限度額とは – 支給額の目安と計算方法を正確に理解

要介護5の区分支給限度額は、1ヵ月あたり362,170円に設定されています。この範囲内で介護サービス利用時の自己負担は原則1割から3割に抑えられます。支給額は必要な介護の量と種類に応じて決まり、上限を超えた部分は全額自己負担です。

| 介護度 | 区分支給限度額(月額) | 自己負担(1割の場合) |

|---|---|---|

| 要介護3 | 269,310円 | 約26,930円 |

| 要介護4 | 308,060円 | 約30,806円 |

| 要介護5 | 362,170円 | 約36,217円 |

サービスの利用組み合わせや居宅・施設ごとに上限額の使い方が異なるため、ケアマネジャーと事前相談しておきましょう。

要介護5の支給限度額と自己負担額の具体的数値例 – 所得別負担割合も解説

自己負担額は利用者の所得によって1割、2割、3割のいずれかに区分されます。例えば1割負担の場合、最大約36,217円が上限です。2割負担だと約72,434円、3割負担では約108,651円となります。

また、施設入所や入院中の場合も負担の仕組みが異なるため注意が必要です。おむつ代や特定の医療費は助成や医療費控除が受けられることがあります。特に要介護5での施設入所には、日常生活費や医療費、食費などもかかるため、全体の自己負担額を把握しておくことが重要です。

-

施設別主な費用負担

- 介護老人福祉施設:家賃・食費・日常生活費も別途発生

- 療養型病院:医療費・差額ベッド代など

- 入院中のおむつ代:介護保険の助成対象や医療費控除可

事前に市区町村の窓口や相談機関で詳細のシミュレーションを強くおすすめします。

要介護5認定の基準と申請プロセス – 介護度認定の流れとポイント解説

要介護5の認定は、日常のほとんど全てで常時介助が必要な状態と判断された場合に与えられます。認定の申請は市区町村に行い、調査員が家庭訪問し聞き取りや身体状態を確認、主治医意見書なども加味して介護認定審査会が最終判定します。

申請の流れ

- 市区町村窓口で申請

- 訪問調査・主治医意見書

- 介護認定審査会による判定

- 結果通知(要介護5の場合、認定証発行)

認定後はケアプランを作成し必要なサービスを選択。認定の有効期間終了前には更新申請も必要です。申請時はわからないことを必ず窓口で確認するよう心がけましょう。

他の介護度と給付金・負担を比較すると – 要介護3・4との違いをわかりやすく

要介護3や4と比較すると、要介護5では利用できる介護サービスが大きく増え、区分支給限度額も高く設定されています。このため、重度の介護が必要でも給付によるカバー範囲が広がります。一方で日常的支援の必要度や、自己負担額が増える点には注意が必要です。

| 区分 | 上限額(月額) | 受けられる主なサービス例 |

|---|---|---|

| 要介護3 | 269,310円 | 訪問介護・デイサービス等 |

| 要介護4 | 308,060円 | 上記+福祉用具貸与や施設利用 |

| 要介護5 | 362,170円 | 全サービス・特別養護老人ホーム入所等 |

サービスや支援範囲が広がる反面、生活の質を保つためには適切なケアプラン選択と、負担とのバランスも考慮する必要があります。自身や家族の状況に応じて最適な利用プランを話し合いましょう。

要介護5の給付金申請方法と必要書類の詳細 – 受給までの具体的手順を網羅

要介護5に認定された方が給付金を受け取るためには、自治体を通じた正しい申請と、適切な書類提出が不可欠です。介護保険制度を最大限活用し、経済負担を軽減するためにも、手順や必要書類を事前にしっかり確認しましょう。申請の流れを理解することで、自己負担額や施設入所・在宅介護のコストを効率よく把握できます。要介護5はサービスの幅も広く、利用できる支援も多岐にわたるため、正しく情報を整理したうえで申請準備を進めることが大切です。

要介護5給付金申請に必要な書類一覧 – 書類不備を防ぐチェックポイント

要介護5の給付金申請には、下記の書類が必要となります。

| 必要書類 | ポイント |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 紛失時は再発行申請が必要 |

| 要介護認定申請書 | 市区町村窓口で記入・提出 |

| 主治医意見書 | かかりつけ医に依頼し作成 |

| 介護サービス計画書 | ケアマネージャーが作成 |

| 所得証明書 | 負担割合や助成範囲の確認に必須 |

| 身分証明書 | 本人確認用、運転免許証等で代用可 |

書類提出時は、すべて最新情報に更新し、不備や過不足がないかを必ずチェックしてください。なお、入院や施設入所の場合は追加で診断書や入所証明が必要な場合もあります。

申請窓口の種類と選び方 – 市区町村やケアマネージャー連携の重要性

申請窓口は主に下記の2種類です。

-

市区町村役所の介護保険担当窓口

-

地域包括支援センター

申請時には、ケアマネージャーと事前相談をすることで、おむつ代助成・医療費控除・各種サービス内容まで総合的なサポートを受けることができます。窓口選びのポイントは、居住地に応じた担当課を選ぶこと、不明点があればケアマネージャーの同席を依頼することです。本人が来庁困難な場合は、家族や代理人でも手続き可能な場合が多いので、事前連絡で確認しましょう。

申請が遅延・却下される主な原因と対処法 – 再申請や問い合わせ方法も紹介

申請がスムーズに進まない原因として、書類不備、記載漏れ、医師の意見書の未受理などがあります。各書類は自治体ごとに様式が異なる場合もあるため、必ずチェックリストで確認しましょう。よくある失敗例は、記入欄の空欄放置や証明書の失効などです。

万が一、申請が却下・遅延した場合は以下の手順に従って対応してください。

- 窓口からの通知内容を確認

- 不備内容の説明を受け、追加書類・訂正を迅速に対応

- 深刻な理由があれば、再申請や主治医への再依頼も検討

- 疑問は直接窓口やケアマネージャーに問い合わせ

再申請時には、初回と異なる書類指示が出ることもあるので、書類保管と進捗管理を徹底しましょう。

申請から給付金受け取りまでの標準スケジュール – 手続きの時間目安と注意点

給付金受給までの標準的な流れと目安を以下にまとめます。

| 手続きステップ | 標準期間 | 注意点 |

|---|---|---|

| 申請書・必要書類の提出 | 即日~1週間 | 不備チェックが重要 |

| 市町村による審査 | 2週間~1か月 | 医師意見書未着や追加依頼に注意 |

| 給付内容・金額の決定 | 数日~2週間 | 決定通知後に支給手続き進行 |

| 初回給付金の振込 | 通常1~2か月程度 | 口座情報相違に要注意 |

すべての手順でタイムラグが発生しやすいため、早めの準備・書類提出がスムーズな受給に不可欠です。自己負担限度額や施設費用、医療費控除等の制度確認も並行して行いましょう。

要介護5で活用できる多様な給付金・助成制度一覧 – 各制度の概要と申請ポイント

要介護5に認定された方やご家族には、さまざまな給付金や助成制度が提供されています。いずれも制度ごとに内容や条件、申請の流れが異なりますので、最新の情報と適切な手続きをしっかり把握することが重要です。下記のテーブルで主な制度とポイントをまとめています。

| 制度名 | 主な内容 | 利用時のポイント |

|---|---|---|

| 介護保険給付金 | 介護サービス利用費用の一部を公費で負担 | 区分支給限度額の範囲で利用 |

| 高額介護サービス費 | 自己負担額が一定を超えた場合、超過分が払い戻される | 所得区分や家族構成で上限額が決定 |

| 生活保護や老齢福祉年金 | 所得・資産に応じて支給 | 各自治体の福祉課にて相談・申請 |

| 福祉用具・住宅改修費助成 | 介護用ベッドやバリアフリー改修などへの補助 | 購入や工事前に必ずケアマネジャーに相談 |

| 所得控除・減税関連 | 障害者控除、医療費控除、おむつ代の控除など | 所得税の確定申告や自治体への申請が必要 |

最新の支給額や申請条件は制度ごとに異なるため、詳細は自治体やケアマネジャーへ確認してください。

高額介護サービス費と高額医療・高額介護合算療養費制度 – 条件と手続きの詳細

要介護5の方が多く利用するのが高額介護サービス費です。この制度では、1カ月あたりの介護保険サービス自己負担額に上限が設けられており、上限を超えた分は償還されます。また、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算できる高額医療・高額介護合算療養費制度も利用可能です。

主なポイント:

-

区分支給限度額内でサービスを利用した場合の自己負担割合は1〜3割です。

-

ひと月の自己負担額の上限は、世帯の所得や課税状況で異なります。

-

高額医療・高額介護合算療養費の場合、過去12か月の総自己負担額が一定額を超えれば、差額が払い戻されます。

申請は市区町村の窓口で行い、必要な書類や手続きは事前の確認が不可欠です。

家族介護慰労金・障害者控除・医療費控除等の所得控除関連給付 – 対象者と申請方法

介護を無償で長期的に担っている家族向けには、家族介護慰労金の支給や数種類の所得控除があります。

申請できる主な控除・給付:

-

家族介護慰労金:在宅介護で一定条件を満たすと年額慰労金支給

-

障害者控除:要介護5は「特別障害者」と認定される場合が多く、所得税や住民税の控除対象

-

医療費控除:在宅・施設問わず介護サービスやおむつ代、改修費用の一部が対象

申請には、要介護認定通知・領収書・医師の証明書等、各種書類が求められるため、事前に必要書類を準備し市役所・税務署など申し込み先を確認することが大切です。

福祉用具購入費・住宅改修費補助制度 – 利用できる設備と給付範囲

要介護5では自宅生活の安全確保や自立支援のため、福祉用具購入費や住宅改修費への補助が利用できます。対象品目は介護ベッド、移動用リフト、手すり、スロープなどです。

給付範囲の例:

-

福祉用具購入費助成:年間10万円まで、自己負担は1〜3割

-

住宅改修費補助:上限20万円、改修費の1〜3割負担

給付対象かどうかはケアマネジャーによるケアプランの作成後、自治体へ事前申請が必須です。

住宅改修費用の具体例と補助金申請のステップ

住宅改修が必要になった場合、以下のような具体例があります。

主な改修例:

-

浴室・トイレの手すり取り付け

-

段差解消スロープ設置

-

扉の引き戸化

-

滑り止め加工

申請ステップ:

- ケアマネジャーに相談し、改修の必要性や内容を検討

- 見積書や施工前写真を用意し、自治体へ事前申請

- 工事実施後、領収書・完了写真とともに給付申請

必要書類や条件、審査基準など自治体ごとに異なるため、打ち合わせや事前確認が重要です。

自治体独自の給付金制度について – 地域差と最新情報の把握方法

各自治体には独自の給付金や助成制度があり、介護用品費・おむつ代補助・在宅介護特別手当など、内容や対象が大きく異なります。

利用時の注意点:

-

地域ごとに制度内容や申請方法が異なる

-

最新の募集や変更情報は自治体ホームページやケアマネジャーを通じて確認

-

申請期限や必要書類は事前によく確かめておく

地域独自の制度を利用することで、介護費用の大幅な負担軽減が望めます。自宅や施設での生活状況に合った制度活用を積極的に検討しましょう。

施設入所・入院にかかる費用と給付金の関係性を解説 – 要介護5の施設利用者向け費用解説

施設入所時の費用構成 – 特養・ショートステイ・療養型病院の費用比較

要介護5の方が利用できる主な施設には、特別養護老人ホーム、ショートステイ、療養型病院などがあります。施設ごとに費用構成が異なるため、選択時には詳細な比較が重要です。代表的な施設別の費用構成を下記にまとめます。

| 施設種別 | 月額利用料(目安) | 給付金の支給限度額 | 自己負担の目安 |

|---|---|---|---|

| 特別養護老人ホーム | 8万円~15万円 | 362,170円 | 1割~3割 |

| ショートステイ | 1泊5,000円~1万円 | 362,170円 | 1割~3割 |

| 療養型病院 | 15万円~25万円 | 医療保険+介護保険 | 1割~3割+医療費 |

施設利用時の負担は、介護サービスの区分支給限度額を超えた分が全額自己負担となります。また食費・居住費や日用品費用も必要です。施設の特徴や金額だけでなく、サービス内容や生活環境も確認することが大切です。

入院中に利用できる給付金と費用助成 – おむつ代や医療費控除の活用例

入院中に発生する費用には、医療費だけでなく介護サービス利用料やおむつ代が含まれます。要介護5の方は、介護保険のおむつ代助成や医療費控除が活用できる場合があります。

主なポイント

-

介護保険でおむつ代が助成されるのは、要介護認定を受けた方が入院中に医師や看護師から必要と判断された場合です

-

入院中のおむつ代は医療費控除の対象になることが多いです(領収書を必ず保管)

-

医療費控除の申告により、年間の医療・介護費用が一定額を超えた場合に所得税や住民税が軽減されます

おむつ代助成を受けるには、市区町村への申請や指定書類の提出が必要となります。何が対象になるか事前に自治体窓口やケアマネジャーに確認しましょう。

施設費用と給付金のバランスをふまえた資金計画の立て方

要介護5の方が施設を長期間利用する場合、給付金の支給限度額と自己負担額とのバランスを把握した資金計画が不可欠です。

資金計画のステップ

- 介護保険の区分支給限度額(36万2170円/月)を利用できるサービスで最大限活用する

- 施設利用料、食費・居住費、日用品など自己負担が発生する項目をリストアップ

- おむつ代や医療費控除など利用可能な助成制度をチェック

- サービスを超過した場合の自己負担増に備えて、家族やケアマネジャーと定期的に費用見直し

給付金の適用範囲外となる項目には注意が必要です。計画的に情報を集め、安心して介護サービスを受けられる環境を整えましょう。施設選択や費用が心配な場合は、早めに相談窓口や専門家に問い合わせることがポイントです。

要介護5の生活実態に基づく給付金受給の実際 – 負担軽減の効果と課題を詳述

要介護5に認定された方は、日常生活全般で全面的な支援が必要なため、多くの介護サービスを利用することになります。この段階では、訪問介護や通所介護、福祉用具のレンタル、住宅改修費など、介護保険制度の多様なサービスが利用でき、区分支給限度額は月あたり362,170円と設定されています。下記のテーブルで主なサービス内容と給付金の実際の使い道を整理しています。

| 主な介護サービス | 給付対象 | 自己負担(1割目安) | 支給限度内利用例 |

|---|---|---|---|

| 訪問介護(ホームヘルプ) | 〇 | 約8,000〜20,000円 | 頻回の利用も限度内 |

| 通所介護(デイサービス) | 〇 | 約10,000〜25,000円 | 週3以上利用可能 |

| 特定福祉用具購入・レンタル | 〇 | 約2,000〜10,000円 | ベッド・車いす等も対象 |

| ショートステイ | 〇 | 約15,000〜30,000円 | 必要時の利用が可能 |

| オムツ代(医療費控除対象可) | 〇 | 介護保険別途補助あり | 月額上限2万円前後で助成 |

自己負担額は所得や利用頻度によって変動し、限度額を超えると超過分は全額が利用者の負担となります。高額介護サービス費の支給や医療費控除も組み合わせて家計を守る取り組みが広がっています。

在宅介護・施設介護別の費用負担実例 – 住環境別の給付金活用法

在宅介護では介助者への人的サポートが不可欠となり、訪問系やデイサービスが重用されます。支給限度額内で可能な限り費用を抑えながらも、24時間の介護が必要な現実と向き合う形になります。

一方、特別養護老人ホームや介護老人福祉施設に入所する場合、介護保険の給付金により介護サービス費の多くがカバーされますが、1割〜3割の自己負担は発生します。入所の場合は食費・居住費・日常生活費が加算されるため、月額はおよそ8万円から14万円前後に。下記は費用シミュレーションのイメージです。

| 住環境 | 給付金利用後の自己負担目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 在宅介護 | 1万〜5万円 | サービスの組合せ・回数で変動 |

| 施設入所 | 8万〜14万円 | 食費・居住費含め月額増加 |

住まいや家族の状況に応じ、ケアマネジャーが最適なケアプランを作成し給付金活用を最大化することが必要です。

低所得世帯や生活保護受給者の給付金活用状況 – 特例措置や支援制度も紹介

低所得世帯や生活保護を受けている方には、自己負担を抑えるための特例措置があります。介護サービス利用料の1割負担が困難な場合、市区町村の減免制度や社会福祉法人による利用者負担軽減制度が利用できます。

また、生活保護受給者は介護保険サービスの自己負担分を生活扶助として補填されることも。加えて、「高額介護サービス費」や「負担限度額認定証」の交付を受けることで、月ごとの自己負担上限が設定され家計への影響が抑えられます。支給対象や申請方法は自治体ごとに異なるため、担当ケースワーカーやケアマネジャーへの相談が重要です。

精神面での負担軽減につながる給付金制度の意義と実感例

要介護5の認定を受けると、家族も本人も精神的な負担を感じやすくなります。しかし、給付金制度の存在により、高額な介護サービスを安心して利用できることが大きな支えとなっています。

実際に、「費用の心配が少なくなった」「必要なサービスが受けられることで在宅生活を続けられる」といった声が多く聞かれます。また、医療費控除や福祉用具の貸与・購入助成など、多面的な支援により生活の選択肢も広がっています。

-

不安を感じた時は、介護保険サービスや各種助成金、各自治体の窓口への早めの相談が安心に繋がるポイントです。

-

ケアマネジャーやソーシャルワーカーを活用し、制度の活用方法や申請手順をしっかり確認しましょう。

給付金制度は単なる経済的支援だけでなく、高度なケアを必要とする現実と向き合う家族・本人の「安心」を支える重要な役割を担っています。

要介護5利用者や家族が直面するトラブルと誤解の解消法 – 給付金申請でのよくある困難

給付金制度に関する誤解・疑問の整理 – 混同されやすいポイントを丁寧に解説

要介護5になると「特別に高額な給付金が支給される」と思われがちですが、実際には介護保険の区分支給限度額の範囲でサービス利用が可能になり、現金給付ではなく必要なサービス利用料の支援となります。施設入所や在宅介護など、利用する環境によって補助される内容や負担額が異なります。

多くの方が「おむつ代や入院費用もすべて支給対象」と思い込むことがあります。しかし、日常生活用品(おむつなど)は原則として自己負担であり、自治体による補助や医療費控除など、別途申請が必要な場合があります。下記のような支援対象・対象外の違いを正しく理解することが大切です。

| 支給対象サービス | 対象外・要注意項目 |

|---|---|

| ホームヘルパー | おむつ代(原則自己負担・一部自治体助成) |

| 訪問入浴 | 入院中の生活用品費用 |

| 住宅改修 | 医療費控除などの併用可否 |

「要介護5でもらえるお金はいくら?」という疑問には、サービス利用額の区分上限(例:362,170円/月)内で支援を受けられる一方で、超過分や一部費用は自己負担となる点を理解し、個別の状況に応じて把握することが重要です。

申請手続きでつまずくケース – よくあるミスとその回避策

要介護5の給付金申請では、申請書類の不備や提出漏れ、認定結果の確認不足がよく起きます。特に申請書の記入内容に誤りがある、必要な書類(医師の意見書や本人確認書類など)が不足している点が多いです。

【よくあるミスと回避ポイント】

- 必要書類を事前に確認し、不備がないよう準備

- 介護保険証や医師の診断書を忘れず添付する

- 居住自治体の最新の申請情報を確認する

- ケアマネジャーや地域包括支援センターに早めに相談する

申請後は認定結果の通知内容をしっかり読み、認定区分や給付内容を把握してください。もし結果に納得できない場合は、再調査や不服申し立ての制度を利用できます。

制度改正に伴う注意点 – 最新情報に基づく対応策

介護保険や要介護5に関する制度は、数年ごとに改正されることが多く、区分支給限度額やサービス内容、負担割合が変更される場合があります。特に自己負担額の割合や、おむつ代助成制度の適用条件などは変更が頻繁に行われています。

【最新情報に基づく対応策】

-

年度ごとに自治体や介護保険担当窓口から配布される最新資料をチェック

-

制度改正時はケアマネジャーや市区町村の窓口から説明を受ける

-

インターネットや公式サイトで「要介護5 給付金」「要介護5 施設費用」などのサジェストワードで情報の再確認

-

変更内容が利用中のサービスや家計へどう影響するか必ず確認

情報が複雑化しやすいため、公式な案内と専門スタッフのサポートを適切に活用し、誤った理解や不要な負担を防ぐことが、要介護5利用者や家族にとって安心のカギとなります。

専門家と連携した要介護5給付金最大活用術 – ケアプランと支援体制の効果的利用

要介護5に認定された場合、生活全般にわたるサポートが不可欠となります。こうした状況でも安心して過ごすためには、給付金制度をはじめ、ケアプランの見直しや、専門家と連携した最適なサービス利用が鍵です。介護保険の区分支給限度額を最大限に活かすことで、自己負担を抑えながら質の高い支援を実現できます。必要な介護サービスや施設入所、訪問介護など、生活状況に合った柔軟な組み合わせが求められています。支給限度額や自己負担額は市区町村や所得により異なりますので、事前に正確な情報を把握しておくことが重要です。

ケアマネージャーとの連携で実現する最適給付金利用 – 役割と連絡のコツ

ケアマネージャーは介護サービス利用における要となる存在です。要介護5の場合、提供できるサービスの種類も多岐にわたるため、ケアマネージャーとの密な情報共有が欠かせません。利用者の状況を正確に伝え、希望や悩みをきめ細かく相談することで、きめ細やかなケアプランの作成が可能になります。

連絡のポイントとして

-

定期面談や電話相談を積極的に活用

-

サービス内容や負担状況の変化は早めに報告

-

医療機関と連携する際も、ケアマネを経由して情報共有

ケアマネと連携することで、特養ホームや老人福祉施設への入所、在宅サービスの組み合わせなど、給付金を最大活用した適切な支援体制が整います。

相談しやすい自治体窓口・支援機関の見つけ方と活用法

介護保険の申請やサービス利用にあたっては、市区町村の窓口が重要な相談先となります。各自治体の介護保険課や地域包括支援センターでは、申請方法や必要書類の案内から、申請後の不明点にも丁寧に対応しています。特に、介護認定や給付金についての相談は専門相談員が支援してくれるため、不安や疑問の解消に有効です。

主な相談先の例

| 相談先 | 相談内容例 | サポート内容 |

|---|---|---|

| 市区町村介護保険課 | 認定申請、自己負担限度額 | 申請サポート、説明 |

| 地域包括支援センター | サービス調整、施設・在宅両方の相談 | 情報提供、手続き代行 |

| 福祉相談センター | 給付金や助成制度の情報提供 | 手続き案内、フォロー入電 |

気になる点は遠慮せず問い合わせることで、最適な支援につなげることができます。

実体験談から学ぶ給付金活用の成功例と留意点

給付金を最大限活用した利用者の体験からは、具体的なコツや注意点が見えてきます。例えば、入院や施設入所時のおむつ代の助成や医療費控除は、申請を忘れると自己負担額が大きくなる場合があります。適切なケアマネ選びや相談窓口の活用で、不安を早期に解消できたケースもあります。

よくある成功パターン

-

給付金とオムツ費用助成を組み合わせ、月額自己負担を大幅軽減

-

ケアプラン見直しで必要なリハビリや介助サービスを拡充

-

家族が十分に制度を理解し、負担感やストレスを軽減

注意すべきポイント

-

支給限度額を超過した場合の追加負担

-

新しいサービス利用時は必ず事前相談を

-

入退院や介護度変更時は速やかに連絡・申請を

実際の声や成功例を参考に、賢く給付金を活用し、充実した介護生活を送りましょう。

要介護5の回復見込みと給付金・サービス利用の将来展望 – 生活改善のための知識

要介護5からの改善可能性とリハビリ利用の実際 – 回復率の現実的理解

要介護5は、食事や排泄、移動など日常生活すべてに介助が必要になる重度の状態です。しかし、適切なリハビリや支援サービスを利用することで、ごく限定的ながら機能の維持やわずかな回復を目指すことができます。専門的なケアプランに基づき、理学療法士や作業療法士、訪問リハビリなど多職種が連携しサポートを行います。

現実的には、要介護5から4などへの改善例は少ないものの、生活機能の低下防止やQOL維持につながるケースがあります。症状や原因疾患によっては、適切な訓練や機能回復訓練で一部動作の自立度が向上することも期待できます。生活意欲の低下を防ぐことが、ご本人とご家族の日常を支えます。

在宅介護の継続が難しい場合の選択肢 – 支援サービスと施設利用の目安

要介護5の在宅介護は負担が非常に大きく、24時間体制の支援が必要になることもあります。ご家族の体力的・精神的な負担が限界を超える場合、施設利用を検討することが重要です。

主な選択肢としては下記の施設やサービスが利用可能です。

-

特別養護老人ホーム

-

介護老人保健施設

-

療養型医療施設

-

有料老人ホーム・グループホーム

また、一時的に介護負担を軽減する「ショートステイ」や「訪問介護」「訪問看護」などの在宅サービスも活用できます。施設入所の場合、介護保険による給付金の支給限度額があり、限度額を超える部分は自己負担となります。住まいや生活状況、ご家族の支援状況に応じて、最適なサービス選びが求められます。

将来的な介護費用の見通しと備え方

要介護5になると、介護サービス利用の上限(月額)は支給限度額362,170円に設定されています。この範囲内であれば1割~3割の自己負担で多様なサービスを利用可能です(所得区分により負担割合に違いあり)。

実際に必要となるおむつ代・生活用品・食費・居住費などは、介護保険給付の対象外となる場合があります。特に入院や医療機関での長期療養、施設入所時は医療費や生活費の負担も加わります。

| 項目 | 月額目安(円) | 備考 |

|---|---|---|

| サービス自己負担 | 36,000~100,000 | 利用量・所得で変動(1~3割負担) |

| 施設居住費 | 30,000~100,000 | 施設種別・地域差あり |

| おむつ代 | 5,000~10,000 | 助成や医療費控除の対象となる場合あり |

| 入院費用 | 50,000前後~ | 高額療養費制度活用、食住費・差額ベッド代は実費 |

将来の費用への備えとしては、介護保険制度の正しい知識に加え、各自治体の助成や控除制度の活用、医療費控除申告なども重要です。ご家族や専門家と早めに相談し、費用負担の目安を明確にしておくことで安心して介護生活を続けられます。

要介護5給付金に関するよくある質問総まとめ – 手続きから費用、サービスまで幅広く網羅

要介護5になると給付金はどのくらいもらえる?自己負担額は?

要介護5は介護保険で最も重い区分にあたり、受けられる介護サービスも幅広く、支給限度額も高く設定されています。支給限度額は原則として月額362,170円(2025年4月時点、居宅サービスの場合)で、1~3割が自己負担となります。実際の自己負担額は所得や利用サービス内容によって異なりますが、多くの方が1割負担となっており、上限を使い切った場合は36,217円が標準的な自己負担額です。なお、施設利用や医療との併用時は追加費用が発生するケースもあり、入居施設や療養型病院ごとの費用差も確認が必要です。

| 区分 | 支給限度額/月 | 自己負担額(1割) |

|---|---|---|

| 要介護5(在宅) | 362,170円 | 36,217円 |

| 施設利用の場合 | 施設ごとに異なる | 実費負担含む |

給付金申請の流れや必要書類は?失敗しないポイントは?

要介護5の給付金申請は、市区町村の窓口で行います。流れは以下の通りです。

- 介護保険被保険者証と本人確認書類を用意する

- 申請書を市区町村に提出

- 認定調査・主治医意見書の依頼

- 要介護認定審査会による判定

- 認定通知受領後、ケアプランを作成

- サービス利用開始

失敗しないためには、「必要書類の提出漏れ」「主治医意見書の手配忘れ」に注意してください。早めの申請が安心につながります。ケアマネジャーに相談することで手続きのミスを防止できます。

おむつ代や入院費用の助成はどうなる?

要介護5で特に多い日常生活の支援項目のひとつが「おむつ代」です。介護保険サービスを利用している場合、施設入所中はおむつ代が実費負担となることが一般的ですが、自治体によってはおむつ代への助成制度が設けられています。また、入院中は医療保険が適用されるため、おむつ代が医療費として計上できる場合もあります。確定申告時におむつ代の医療費控除が可能な条件もあるため、領収書の保管が重要です。

| 費用項目 | 助成有無 | 備考 |

|---|---|---|

| おむつ代 | 市区町村による | 助成・医療費控除の対象 |

| 入院費用 | 医療保険 | 高額療養費制度・限度額あり |

施設利用時と在宅介護で給付金の違いは?

要介護5の場合、施設利用と在宅介護で受けられる給付金や費用負担が異なります。在宅介護は利用したサービスの合計が支給限度額内であれば、自己負担は1~3割に抑えられます。施設の場合、介護サービス費に加え、食事・居住費・日用品などの実費負担も加わります。

【主な違い】

-

在宅介護:支給限度額内で複数サービスの組合せが可能。ケアマネジャーがケアプランを作成。

-

施設利用:月額でまとまった費用発生。食費・居住費・日用品費が上乗せ。

入居施設の種類や自治体の支援内容によっても差が出るため、事前の費用シミュレーションが有効です。

障害者控除や医療費控除との関係性は?

要介護5認定を受けた場合、所得税や住民税の障害者控除、さらには医療費控除の対象となることがあります。おむつ代は医師の証明書を取得すれば医療費控除を活用でき、介護施設での一部費用や訪問看護利用も医療費控除の対象です。控除を利用することで年間の税負担を軽減できる場合があるため、忘れずに申告しましょう。

控除を受ける際は以下のポイントに注意してください。

-

医師の証明書や領収書を事前に準備する

-

控除の対象となる費用を整理して申告時に提出する

-

詳細や制度変更は自治体や税理士へ相談がおすすめです