「要介護レベル」という言葉を耳にしたとき、皆さんはどのくらい詳しくご存知でしょうか。実は、介護保険制度のもとで認定される介護度は「要支援1・2」と「要介護1~5」、さらに「非該当」を含め、合計【8段階】に分かれています。申請をすれば、自治体ごとの認定調査や主治医意見書による詳細な評価が行われ、例えば【2023年度の厚生労働省統計】によれば、全国で約680万人が何らかの要介護認定を受けています。

「自分や家族が、どのレベルにあたるのか分からない…」「どんなサービスが受けられるの?」「いくらまでの介護サービス費用が支給される?」と不安を感じていませんか。介護レベルに応じて受けられるサービス内容や費用負担、家族の支援体制は大きく異なります。

実際、要介護度が変わるだけで在宅介護と施設介護の選択肢や、利用できる支給限度額も変わってくるため、誤った認識を持ったままだと、必要な支援を十分に受けられず、将来的に金銭的な損失や生活上のリスクを抱えてしまうことも。

このページでは、「要介護レベル」の全体像や認定の流れ、細かな評価ポイント、区分ごとに異なる日常生活の実態まで、実務で役立つ具体的な情報を整理してわかりやすくご案内します。正確な知識を身につけて、あなたや大切なご家族が“後悔しない介護”への第一歩を踏み出すために、ぜひ本文もご覧ください。

要介護レベルとは?基本概念と介護認定の全体像

要介護レベルとは何か – 定義と公的区分の理解

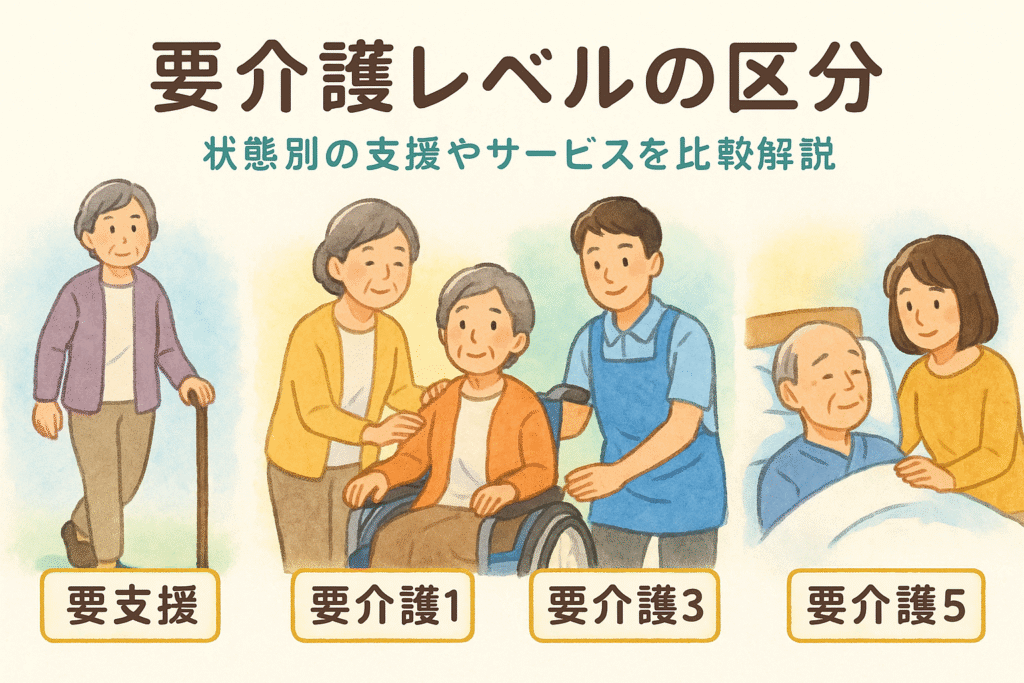

要介護レベルは、介護保険制度において高齢者や認知症の方がどの程度の介護や支援を必要としているかを判定するための区分です。厚生労働省の基準により、「要支援1・2」と「要介護1~5」の合計7段階が公式に定められており、非該当(自立)も含めると8段階に細分化されます。

-

要支援1・2:日常生活は自立しているが、部分的なサポートや介助が必要な状態

-

要介護1~5:数字が大きくなるほど、生活全般にわたり介助・介護が必要な状態を示します

日常生活の自立度や身体機能、認知症の有無・程度などが総合的に評価され、区分ごとに受けられるサービス内容や支給限度額が異なります。高齢社会を支える福祉の根幹であり、家族や利用者の安心のためにも正確な理解が求められます。

要介護レベルの認定の仕組み – 認定の流れと評価基準

要介護レベルの認定は、申請から判定まで公的なフローが確立されています。まず市区町村に申請し、専門調査員による訪問調査と主治医意見書の提出が必要です。

-

訪問調査:利用者本人の身体状況や生活機能について、全国共通の調査票に基づき聞き取りや動作チェックを実施

-

主治医意見書:かかりつけ医師が疾患・認知症などの医療的見地から記入

これらのデータをもとに一次判定(コンピュータによる自動判定)が行われ、その後、保険・福祉・医療の専門家による二次判定(介護認定審査会)で最終的な等級が決まります。区分の決定後、支給限度額と利用できる介護サービス内容が確定し、ケアプラン作成へとつながります。

要介護レベル区分表の見方と活用方法

要介護レベル区分は、一覧表形式で確認できます。公式の早わかり表を参考に、厚生労働省が定めた基準に基づいた等級別の状態や利用できる主なサービス、認定基準時間をまとめます。

| 区分 | 主な状態の目安(例) | 支給限度額(月額目安) | 受けられるサービス例 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 基本的には自立、軽度の支援 | 約5万円 | 介護予防サービス(訪問・通所ほか) |

| 要支援2 | 部分的な介助が必要な場面あり | 約10万円 | サービス拡大(福祉用具貸与等) |

| 要介護1 | 部分的に介助が必要 | 約17万円 | ホームヘルプ、デイサービス等 |

| 要介護2 | 身体介助が増え見守りが必要 | 約20万円 | サービス量の増加、施設利用も可 |

| 要介護3 | 日常ほぼ全面で介護が必要 | 約27万円 | 夜間対応、訪問看護など |

| 要介護4 | 寝たきり・重度な介助が必要 | 約31万円 | 特養入所や24時間体制のケア |

| 要介護5 | 全面的な介助・医療的ケアを要す | 約36万円 | 高度な医療・介護、長期施設入所 |

この区分表により、ご本人やご家族が自分の状態を客観的に把握し、必要な介護サービスの選択や生活設計を立てる指針となります。自宅介護から施設入所まで、状況に応じて最適な支援を受けるためにも、区分表の活用が非常に重要です。

介護認定における詳細評価基準と判定要素の徹底掘り下げ

日常生活動作と手段的日常動作の具体的評価

日常生活動作(ADL)は要介護レベル判定の基礎となります。厚生労働省の要介護認定調査では、食事、移動、排泄、入浴、更衣などの基本動作の自立度を個別に評価します。加えて、買い物、調理、家事、服薬管理などの日常生活を営む上での手段的動作も重視されます。これらの動作がどの程度自立して行えるかによって、支援や介護の必要度が判断されます。

下記のように各動作レベルごとの判断基準と、求められる介護内容に違いがあります。

| 動作項目 | 自立 | 部分介助 | 全介助 |

|---|---|---|---|

| 移動 | 杖や歩行器で1人で可能 | 介助が必要 | ベッド上生活 |

| 排泄 | 自力 | 促し・一部介助 | 全介助 |

| 食事 | 1人で摂取 | 介助要 | 経管栄養など |

これら各動作の評価により、例えば要介護1と要介護5では必要なサービス内容が異なります。特に、要介護認定区分の早わかり表を活用することで、状態に合わせた適切なサポートが選択できます。

各動作レベル別の判断基準と介護の必要度の関連付け

各動作レベルは次の視点で判断されます。

-

要介護レベル1~2:日常生活はほぼ自立、一部の動作で部分的に介助を必要とする。食事や排泄などは比較的自立してできるが、身体のバランスや安全面で配慮が必要です。

-

要介護レベル3~4:日常的に複数の動作で全介助が必要になります。入浴や更衣、排泄で全面的な介助が求められ、移動や起き上がりにも大きな支援を要します。

-

要介護レベル5:ほぼすべての動作で全介助となり、自宅介護が難しくなるケースも増えます。

このような判定方法により、要介護度基準一覧表から最適な介護サービスの選定が行われます。

認知症等の精神・行動面の評価基準と要介護レベルへの影響

認知機能の評価は認知症や高齢による認知障害の有無、行動への影響を重視します。主な基準としては記憶障害、見当識障害、意思疎通能力の低下、問題行動(徘徊・暴言・物忘れ等)が挙げられます。認知機能障害が著しい場合は、身体動作が自立していても見守りや介護が日常的に必要と判断され、要介護レベルが上がる可能性があります。

| 精神・行動面の項目 | 自立 | 一部介助 | 全介助・見守り |

|---|---|---|---|

| 意思疎通 | 円滑 | 時々支援 | 常時サポート |

| 記憶障害 | なし | 時々あり | 頻発 |

| 問題行動 | なし | 軽度 | 重度・監視必要 |

特に要介護レベル3や要介護レベル4では認知症が介護サービス内容や支援体制の選択に大きな影響を及ぼします。認知症を伴う要介護3と4の違いや、それに応じた施設・支援サービスの利用の判断材料となります。

認知機能障害を反映した判定ポイントを具体例含め丁寧に解説

認知症による代表的な判定ポイントは以下の通りです。

-

もの忘れや会話の混乱が多い

-

徘徊や夜間せん妄がみられる

-

金銭・服薬・食事管理ができず生活に支障が出ている

-

家族による24時間の見守りや介護が不可欠

これらが重なる場合、要介護5など高いレベルの認定となり、特別養護老人ホームなど専門施設の利用や訪問介護の強化など、サービス選択の幅も広がります。

要介護レベル判定で重視される身体機能や健康状態の検査項目

身体機能や健康状態の評価は、歩行や関節の可動範囲、筋力、感覚機能、皮膚の状態、排泄・摂食の自立度など多岐に渡ります。高血圧・糖尿病・脳卒中などの既往歴もチェックされます。

| 身体機能の主な評価項目 | 判定例(要支援~要介護5) |

|---|---|

| 歩行・移動 | 自立~寝たきり |

| 排泄 | 完全自立~全介助 |

| 食事 | 自立~経管栄養 |

| 体力・バランス機能 | 良好~著しい低下 |

| 感覚機能 | 正常~著しい低下 |

支給限度額やサービスの種類もこれらの判定によって決まります。状態によっては訪問リハビリや福祉用具が多く活用され、より細かなケアプランが立案されます。

体力・感覚・排泄等各項目の判定基準の詳細

主な項目ごとの基準は以下の通りです。

-

体力・筋力の低下:立ち上がりや移動への影響が顕著で、転倒リスクの増加が見られます。

-

排泄機能:排尿・排便コントロールができず、紙おむつやポータブルトイレ利用の有無が判定要素となります。

-

感覚機能:視力・聴力の低下や、皮膚・関節の障害で介助リスクが高まります。

これらの項目は、介護サービスや支援金制度の選択、要介護5での給付金申請や施設入所時にも重要な判断材料です。身体状態の変化に応じて認定の見直しも適宜行われます。

要介護レベル別の詳細な状態像と日常生活の実態

要介護レベルが要支援1・2の状態特徴と利用可能な予防サービスの説明

要支援1・2は、比較的軽度な支援が必要な高齢者が対象です。日常生活はほぼ自立しているものの、身体機能や認知機能の一部に低下が見られ、転倒予防や生活習慣改善などを中心とした支援が必要になります。特に要支援1は「物忘れ」や「動作の遅さ」が現れる場合があり、主に日常生活の一部にサポートを加える段階です。要支援2ではさらに移動や食事、家事動作など複数の場面で介助が必要となります。

要支援の方が利用できる主な予防サービスには以下が挙げられます。

-

介護予防訪問介護

-

介護予防通所リハビリ

-

介護予防支援(ケアマネジャーが調整)

-

自宅での生活機能改善プログラム

支援内容は、状態に応じて柔軟に組み合わせることができます。

| 項目 | 要支援1 | 要支援2 |

|---|---|---|

| 自立度 | ほぼ自立 | 日常生活の一部に介助必要 |

| 主なサービス | 予防給付・生活支援 | 予防給付・生活支援・一部介護 |

| 認知症 | 軽度の支援必要 | 中等度の支援必要 |

要介護レベルが1〜5の各レベル詳細 – 身体的・認知機能の違いを徹底比較

要介護レベル1~5は、身体機能や認知機能の低下に応じて区分されており、各段階ごとに利用できるサービスや給付内容も異なります。要介護1は「立ち上がりや歩行補助など一部介助」が必要ですが、比較的自立した生活が可能です。進行するにつれ、食事・排泄・入浴など生活全般における介助の割合が増加し、要介護5では全ての動作に全面的な介護が不可欠です。

介護認定区分早わかり表(厚生労働省基準)は、下記のように違いをまとめられます。

| レベル | 身体的状態 | 認知機能 | 介護内容 |

|---|---|---|---|

| 要介護1 | 部分的介助、一部自立 | 軽度の認知症 | 身体介助・家事 |

| 要介護2 | 立ち上がり・歩行かなり不安定 | 初期認知症 | 入浴・排泄一部介助 |

| 要介護3 | 日常的に全面的介助が必要 | 中等度認知症 | 移乗・食事・入浴全面介助 |

| 要介護4 | ほとんど自力で動作困難 | 高度認知症 | 継続的な全面介助 |

| 要介護5 | 全面的介助が常時必要 | 意思疎通困難 | 全動作の介助(寝たきり含む) |

各レベルでは、訪問介護、デイサービス、福祉用具、施設入所などサービスが拡充されます。要介護5は入院・施設入所の検討が急増し、給付金申請や費用、生活面の負担が最も大きくなります。

要介護レベルごとに異なる介護負担と家族支援のポイント

要介護レベルが上がるにつれて、家族の精神的・身体的な負担も増加します。特に要介護3以上では在宅介護の限界を感じるケースが多くなり、ヘルパーや訪問看護、施設の活用がカギとなります。

-

要支援1~2:定期的な見守りと声かけ、適度な外出支援

-

要介護1~2:買い物や掃除など家事援助、外部サービスの併用

-

要介護3以上:24時間体制の見守りと身体介護、複数の介護スタッフや家族での分担、認知症ケアの検討

要介護5では、一人暮らしや在宅介護が難しい場合が多く、専門施設や医療機関との連携が不可欠です。家族だけで抱え込まないためにも、相談窓口やケアマネジャーへのサポート依頼が推奨されます。サービスや給付制度も積極的に利用し、負担を最小限に抑えることが重要です。

介護保険制度におけるサービス内容と要介護レベルとの関係

要介護レベルごとに利用可能な主な介護サービス一覧

要介護レベルは、要支援1・2から要介護1~5に分かれており、厚生労働省が定める基準に基づいて判定されます。各認定区分ごとに利用できるサービス内容も異なります。日常生活動作や認知症の有無、介助の必要度によってサービス内容は最適化されています。

下記は主な介護サービスの一覧です。

| 区分 | 在宅サービス(例) | 施設サービス | 支援内容 |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 訪問型介護・通所型介護 | ー | 自立支援・社会参加のサポート |

| 要支援2 | 調理・掃除等の生活援助 | ー | 家事支援・介護予防 |

| 要介護1 | 訪問介護・デイサービス | 短期入所(ショートステイ) | 軽度身体介助 |

| 要介護2 | ヘルパー・デイサービス | 短期入所 | 中程度の介助、多様なサポート |

| 要介護3 | 訪問・通所・福祉用具貸与 | 介護老人福祉施設 | 日常生活のほぼ全体に支援 |

| 要介護4 | 医療ケア・福祉用具貸与 | 特養・老健等 | ほぼ全介助、認知症対応型も活用 |

| 要介護5 | 医療的ケア・吸引等 | 介護老人保健施設他 | 寝たきり・全介助が中心 |

主な特長として、要介護レベルが高くなるにつれて利用できるサービスの種類と範囲が広がり、認知症ケアや24時間サポートも受けやすくなります。

支給限度額の仕組みと要介護レベルごとの変動詳細

介護保険では、認定された要介護レベルに応じてサービス利用の支給限度額が異なります。これは1カ月あたりに保険で支給される最大額を示し、自己負担額は原則1割(所得に応じて2割または3割の場合もあり)です。

下記は2025年現在の月額支給限度額の目安です。

| 要介護レベル | 支給限度額(円・月) |

|---|---|

| 要支援1 | 54,800 |

| 要支援2 | 111,300 |

| 要介護1 | 167,650 |

| 要介護2 | 197,050 |

| 要介護3 | 270,480 |

| 要介護4 | 309,380 |

| 要介護5 | 362,170 |

支給限度額を超えた分は全額自己負担となるため、サービス選択時には注意が必要です。

支給限度額の計算方法と自己負担額の実例比較

支給限度額はケアプラン作成時の重要指標となります。たとえば要介護3の方が月25万円分のサービス(ヘルパーやデイサービス)を利用した場合、限度額内なら原則1割の25,000円が自己負担です。限度額を超えると、超過分については全額自己負担となります。

【計算例】

-

要介護3(月額上限270,480円):利用20万円分 → 自己負担2万円前後

-

要介護5(月額上限362,170円):利用30万円分 → 自己負担3万円前後

利用計画は限度額内で収めることが家計負担を軽減するポイントです。

要介護レベルの介護サービス利用における注意点と最新制度変更情報

要介護レベルの区分は年齢や疾患だけでなく、日常の生活動作や認知症の症状を総合的に評価して判定されます。認定区分が変動した場合、サービス内容や利用可能なサービス回数、自己負担額等も調整が必要です。

また、2025年には介護保険制度の一部が見直され、地域包括支援センターの役割強化やデジタル申請への対応強化など最新の動向が見られます。申請時は、ケアマネジャーや市区町村窓口に相談し、不明点があれば認定調査の内容や最新の基準も事前に確認しましょう。

サービス申請の際の注意点と2025年最新制度動向

サービス申請の際には、主治医意見書の準備や正確な現状把握が不可欠です。認定調査では家族や本人へのヒアリングも重視され、生活状況や介助の状況を正確に伝えることが大切です。

2025年制度改正では、「医療と介護の連携強化」「認知症対応型サービスの拡充」「自己負担割合の一部見直し」などの動向が注目されています。必要な手続きやサポート内容が変更になる場合もあるため、最新情報のチェックが重要です。専門職や公的窓口と密に連携し、スムーズかつ不安のない手続きを心がけてください。

介護認定結果の疑問点解決と判定後のフォローアップ

要介護レベルが1と5の生活実態と支援ニーズの根本的な違い

要介護レベルは厚生労働省により1から5まで区分されていますが、1と5では日常生活や必要な支援内容が大きく異なります。要介護1は、主に買い物や掃除などの一部日常動作に介助が必要となり、自立した生活を保つことが可能なケースも多いです。逆に要介護5は、歩行や食事、排泄を含むほとんどの生活動作に全面的な介助が必要です。認知症を伴う場合も多く、コミュニケーションの困難や意思疎通のサポートも重視されます。

以下に要介護1と5の生活実態を比較します。

| 要介護1 | 要介護5 | |

|---|---|---|

| 身体機能 | 一部介助必要 | 全面的介助必要 |

| 認知機能 | 軽度低下〜安定 | 著しい低下 |

| 主な支援 | 家事・外出補助 | 食事・排泄・移動全般 |

| サービス | 訪問介護・軽度サービス | 施設入所・24時間体制支援 |

| 一人暮らし | 一部対応可能 | 居宅は困難な場合が多い |

要介護5になると、自宅での生活維持が難しくなる例が多く、施設入所や夜間・長時間ケアの検討が必要です。

要介護レベルの境界線(2→3、3→4、4→5)の違いと判定ポイント

要介護認定は日常生活における身体機能・認知機能の低下程度によって決まります。2から3、3から4、4から5への変化で大きな転機となるのは、必要とされる介助の頻度や内容の拡大です。

主な判定ポイントを整理します。

-

要介護2→3:立ち上がりや歩行の自立度が低下、入浴や排泄などで定期的な介助が増加

-

要介護3→4:介助なしでの生活動作がほぼ難しくなり、認知症進行例も多い

-

要介護4→5:全身機能のほぼ全てにわたって常時介助を要し、経口摂取困難やコミュニケーション障害も顕著

身体機能だけでなく、認知症状や意思伝達能力なども判定に含まれます。特に要介護3と4の違いは、認知症の有無や重症度が影響しやすい点が特徴です。

要介護レベルの変更・再認定のタイミングと申請方法

介護状態が変化した場合、再認定や区分変更の申請が可能です。悪化や改善が見られた場合には、主治医の意見書やケアマネジャーの支援が必要となります。

要介護レベル再認定の基本手順

- 居住地の市区町村窓口で「要介護認定の申請書」を提出

- 申請時には本人または家族のほか、ケアマネジャーが代理申請できる

- 主治医意見書・生活状況調査・訪問調査を実施

- 調査データと医師の意見をもとに判定会議が開催され、最終的な認定区分が決定

- 結果通知後、新しい介護サービス利用が適用開始

状態悪化があれば、速やかに申請し適切な支援を受けることが大切です。特に認知症の進行や急な身体機能低下がみられた場合は、早期申請・再評価がおすすめされます。

状態悪化や改善時の対応プロセスと必要書類を具体的に

-

市区町村役所への申請書提出

-

主治医の診断書(意見書)の取得

-

家族・本人からの聞き取り調査

-

訪問調査票の作成と提出

これらの書類や手配がスムーズにいくことで、認定までの期間が短縮されます。更新や変更は原則12か月ごとですが、必要時は随時申請が可能です。正確な生活実態を伝えることで、最適な認定結果とサービス提供が受けられます。

要介護レベル判定に影響を与える疾患・症状・判定基準の高度分析

認知症の症状別判定傾向と要介護レベルへの反映例

認知症の進行度によって要介護レベルは大きく左右されます。症状ごとに日常生活自立度や認知機能の低下度合いが判定基準として重視され、介護保険制度に基づき適切なサービスが決定されます。

下記のような特徴があります。

-

記憶障害のみの場合、軽度であれば要支援1〜要介護1となることが多い

-

理解力や判断力の低下が目立つ場合、要介護2〜3程度に区分されやすい

-

徘徊、暴力、不適応行動が増えると要介護4~5へ移行しやすい

認知症の症状ごとに介護必要度が異なるため、各自の状態を把握することが重要です。

認知症状の重症度と介護必要度のランキング付き解説

認知症の重症度に応じた介護必要度ランキングを下記にまとめています。

| 症状・状態 | 介護必要度(高→低) | 主な該当レベル |

|---|---|---|

| 意思疎通困難・寝たきり | ★★★★★ | 要介護4・5 |

| 強い徘徊・妄想 | ★★★★☆ | 要介護3〜5 |

| 失禁・食事介助必須 | ★★★☆☆ | 要介護2〜4 |

| 記憶障害・物忘れ | ★★☆☆☆ | 要支援2〜要介護1 |

| 軽度の判断力低下 | ★☆☆☆☆ | 要支援1 |

症状が重くなるほど介護サービスの種類や量も増加します。

身体障害・寝たきり・疾患別の要介護レベル区分認定ポイント

身体障害や特定疾患も要介護レベル判定には大きな影響を与えます。寝たきりの方や運動障害の場合、移動・排泄・入浴などの日常生活動作(ADL)の自立度が重要な評価基準です。

-

脳卒中後遺症やパーキンソン病:麻痺や筋力低下で要介護2~5になることが多い

-

慢性疾患(心不全・糖尿病合併症等):ADL障害や多数の医療的ケアが必要な場合は要介護3以上になりやすい

-

歩行困難・寝たきり:常時介助が必要なため要介護4または5

身体状態だけでなく、認知機能や合併症も総合的に判定されます。

代表的な疾病ケースの診断結果と判定影響分析

代表的な疾病ごとに要介護レベル判定への影響を整理します。

| 疾患・障害例 | 判定ポイント | よくある介護レベル |

|---|---|---|

| 脳卒中後遺症 | 半身麻痺・移動不可・言語障害 | 要介護3〜5 |

| 骨折・関節疾患 | 歩行困難・立ち上がり困難 | 要介護2〜4 |

| 慢性心不全 | 疲労感・失神・日中の寝たきり | 要介護3〜5 |

| 認知症合併症 | 徘徊・暴力・生活不適応行動 | 要介護3〜5 |

このような医学的所見と生活障害の両面から、介護レベルが医学的に適切に認定されます。

自己チェック可能な要介護レベル簡易判定ツール解説

介護レベル判定は専門的な調査が必要ですが、家族や本人が日常の様子からおおまかな目安を知ることも可能です。簡易チェックで、申請すべきか迷ったときに活用できます。

チェックリスト(例)

-

食事や着替えに毎日介助が必要

-

トイレや入浴の際に見守りや直接的な手助けがいる

-

物忘れや認知症の症状が進んで家族の名前を思い出せない

-

定期的な医療的ケアや服薬管理が一人でできない

-

車椅子やベッド上での介助が欠かせない

上記のいずれかに該当する場合は、専門家への相談・要介護認定の申請をおすすめします。

家族や本人が確認しやすいチェックシートの作成方法紹介

分かりやすいチェックシートを作成するポイントは、日常の動作や支援の要否を具体的に記載することです。

-

1日の生活の流れ(起床→食事→移動→入浴→就寝など)ごとに介助の要/不要を記入

-

週や月単位での「できなくなった事」「介助が増えた事」も記録

-

記入後、家族やケアマネジャーと共有して状況を整理

このチェックシートは、医師の意見書や自治体申請時に活用することで要介護レベル判定の判断材料となり、認定手続きもスムーズに進みます。

介護認定申請からサービス開始までの具体的手順と実務ポイント

市区町村窓口や地域包括支援センターでの相談から申請まで

要介護認定を受けるためには、はじめに市区町村や地域包括支援センターへ相談し、申請手続きが必要です。多くの自治体で本人または家族が申請できます。主な流れは次の通りです。

- 市区町村窓口や支援センターで相談

- 必要書類を提出(申請書、健康保険証など)

- 本人または代理人による申請手続き

- 日程調整のうえ訪問調査の実施

訪問調査では、介護が必要な状態や日常生活動作(ADL)を詳しくヒアリングされます。初めての方は予備知識として申請時から必要書類(医療保険証、本人確認書類など)を揃えておくとスムーズです。相談段階から申請までサポートを受けられるため、不明点は地域包括支援センターに気軽に問い合わせましょう。

書類準備から訪問調査までの流れを初心者にもわかりやすく解説

申請時に準備する主な書類は以下の通りです。

| 必要書類 | 内容例 |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 要介護認定に必須 |

| 健康保険証 | 医療保険の内容確認用 |

| 申請書 | 市区町村で配布、窓口で記入可能 |

| 認知症関連資料 | 状態を示す診断書など |

書類が整えば、市職員や調査員による訪問調査が行われます。本人の身体状況や認知症の有無、生活環境など全体をチェックされます。訪問調査は主観的な感情ではなく日常生活の「できる・できない」を明確に答えることが大切です。

主治医意見書の重要ポイントと効果的な医療連携の秘訣

主治医意見書は、医師が本人の健康状態や認知症の有無を記入する重要書類です。これが判定に大きく影響します。

主治医との連携で注意したいポイントを以下に整理します。

-

指定病院の医師に事前相談し、症状の経緯や日常の変化を共有する

-

必要に応じて事前に家族から症状や介護の実態についてメモを渡す

-

診断書作成時の追加資料や質問事項があれば事前に確認しておく

主治医意見書は本人の身体面・精神面の状態、認知機能の低下や症状の発症時期などを詳しく記載するため、客観的な状況を把握してもらうことが判定の正確さや納得感につながります。

医師とのスムーズな連携を図るための事前準備と文書作成ポイント

医師との連携を円滑に進めるための準備リスト

-

これまでの経過が分かる医療記録を整理

-

最近の健康状態や日常生活の困りごとをメモしておく

-

診察時には家族が同行し、医師に状況を正確に説明

主治医に依頼する際、単なる診断だけでなく認知症や日常の支障に関する具体例を伝えることで、信頼性の高い意見書提出が可能になります。適切な情報提供が要介護度決定の精度向上に寄与します。

介護認定後のケアプラン作成と次ステップの把握

介護認定後は要介護レベルに応じたサービス利用が開始されます。最初のステップはケアマネジャー選定とケアプラン作成です。

ケアプランは本人の心身状態や生活環境、家族の負担状況を総合的に判断して立案されます。要介護レベルごとに利用できるサービス(訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど)や支給限度額に違いがあり、自身に合ったプラン作成が大切です。

ケアマネジャーとの連絡体制と計画書の活用術

ケアマネジャーとの連絡を密にとることで、必要なサービス変更や新たな課題への対応がスムーズになります。具体的な活用ポイントは以下の通りです。

-

月1回以上の定期連絡を取り合う

-

状況の変化や困りごとは早めに相談

-

ケアプランに記載されたサービス内容・費用・利用回数を家族で共有

要介護認定区分の「早わかり表」や支給限度額一覧を活用して自分の要望や生活目標に沿ったサービス選択をしましょう。サービス利用後も定期的な見直しを行い、最適な介護生活を継続することが重要です。

要介護レベルごとに頻出する悩み・生活課題と最新対策案内

要介護レベルが3~5の自宅介護の可能性と限界、施設選択との比較

要介護レベル3~5は、日常生活全般で全面的な介助が必要となるケースが多く、家族の負担や在宅介護の限界を感じやすい段階です。身体介助や認知症対応が不可欠なため、在宅介護では訪問介護やデイサービス、福祉用具の利用が必須となります。しかし、24時間の見守りや夜間サポートが必要になると、在宅での生活維持は困難になることも少なくありません。その際は老人ホームや特別養護老人ホームへの入所を検討するご家庭が増えています。介護施設は専門職によるケア体制や医療連携が充実しており、感染症対策やリハビリ支援など生活全体を支えるメリットがあります。

| 区分 | 在宅介護の主な支援 | 施設介護の利点 |

|---|---|---|

| 要介護レベル3 | 訪問介護・デイ利用 | 生活全般のサポート体制 |

| 要介護レベル4 | 24時間見守り | 医療・リハビリの充実 |

| 要介護レベル5 | 家族の全面介護 | 専門スタッフによる終身ケア |

自宅介護の限界を感じたら、早めに担当ケアマネジャーや介護支援センターに相談し、最適な介護プランを検討してください。

要介護レベルごとに受給可能な給付金・補助金の最新情報

介護保険では要介護レベルごとに支給限度額が細かく設定されており、必要な介護サービスを安心して利用できます。また、自治体の独自の補助金・助成制度も併用可能な場合があります。

| 要介護レベル | 月額支給限度額(目安) | 主なサービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 約5万円 | 予防訪問介護など |

| 要支援2 | 約10万円 | デイサービスなど |

| 要介護1 | 約17万円 | 訪問・通所介護 |

| 要介護2 | 約20万円 | 多様な在宅サービス |

| 要介護3 | 約27万円 | 特定施設入所も可 |

| 要介護4 | 約31万円 | 医療的支援の充実 |

| 要介護5 | 約36万円 | 全面的な介護サービス |

給付金や補助金の申請には主治医意見書や介護認定の更新が必要です。自治体窓口やケアマネジャーに相談し、申請漏れがないよう準備することが重要です。特に要介護3~5は生活費や医療費負担が大きくなるため、各種助成の活用をおすすめします。

要介護レベル改善のための予防・リハビリ・生活習慣改善の具体策

要介護レベルの維持・改善には、日常的な運動、バランスの良い食事、生活リズムの安定化が欠かせません。特に、以下のような予防・リハビリ策は科学的根拠があり、多くの現場で推奨されています。

-

体操やストレッチ、歩行訓練

-

認知症予防プログラムの参加

-

食事の栄養バランス向上

-

デイサービスでの社交活動

-

定期的な健康チェックや服薬管理

家族が意識して取り組みやすい工夫として、毎日の見守りや声かけ、家事参加の手伝い、専門職による自宅訪問リハビリの利用も非常に効果的です。ケアマネジャーが作成する個別ケアプランを活用し、チーム全体で生活機能の維持・回復を目指すことが、在宅生活の質の向上に繋がります。

最新の介護認定制度改正情報とこれからの要介護レベルのあり方

2025年以降の介護保険制度改定のポイントと影響分析

2025年以降の介護保険制度改定は、多様なニーズへの対応力強化や給付の公平性向上が重視されます。特に要介護レベルごとのサービス区分や基準の調整が進められ、要介護度1・2への生活支援サービス拡充や、要介護3以上の医療的ケアとの連携強化が注目されています。

| 主な改定項目 | 影響内容 |

|---|---|

| 要介護度判定基準の見直し | 適正な区分判定と処遇差改善 |

| 認知症高齢者への新たな支援 | 専門的ケアや認知症サポートサービス拡充 |

| サービス利用限度額調整 | 必要な人へのサービス供給と費用負担のバランス |

これらの改定は、厚生労働省の動向や各自治体の方針にも即したものとなっており、より利用者本位の介護が求められる時代に向けた一歩です。要介護レベルの判断や、認定区分早わかり表の改訂なども今後の焦点となります。

公的機関の最新通知・政策変更内容の詳細解説

厚生労働省は、介護度の判定や運用基準の明確化を進めており、自治体向け通知で「要介護認定基準時間」や「日常生活自立度」を最新化しました。認定基準の透明化により、全国で統一的な判定が進み、サービスの格差是正が進められています。

また、認知症に対応した支援強化策として、地域包括支援センターの機能拡張や多職種連携の推進が盛り込まれています。今後は要介護5など重度者向け給付金や施設入所支援策も拡大が見込まれます。

要介護レベルの認定制度の未来展望と今後予想される判定手法の変化

今後の介護認定制度では、これまでの身体機能中心の評価から、生活機能全般や社会的背景の把握も含めた総合的な判定へと進化します。認定調査の精度向上や主治医意見書の活用強化が展開されるほか、本人・家族の意向も配慮される仕組み作りが期待されています。

今後のサービス設計では「要支援1~2」と「要介護1~5」各レベルに応じた切れ目のないサポートや、多様な居住環境へのきめ細やかな配慮が不可欠となります。

ICT導入やAI支援による判定の進化と期待

ICTやAI技術は、介護度判定の公正性と効率化を大きく後押しします。具体的には、蓄積されたケア記録やセンサー情報、認知症進行度の自動分析などを活用した判定補助ツールの普及が進行中です。

AIによる評価モデルを活用することで、人間の主観や調査員ごとのばらつきを低減し、より公平な認定の実現が期待されています。また、地域ごとのサービス需給予測やケアプラン作成支援への応用も進められています。

社会情勢や人口動態が要介護レベル認定に与える影響と対応策

高齢化がますます進む今、地域ごとの人口構成や医療・福祉資源の分布が要介護レベル認定やサービス提供に直接的な影響を及ぼしています。特に都市部と地方でのサービス提供格差解消や、独居高齢者・認知症高齢者への対応力強化が重要です。

-

地域包括ケアシステムの推進

-

医療と介護のシームレスな連携体制構築

-

地域密着型施設新設や在宅介護リソースの充実

-

家族や本人の生活維持と社会参加支援

高齢化の進展を踏まえた制度の課題と地域包括ケアの役割

今後も高齢者世代の増加による介護ニーズ拡大が続きます。制度課題としては「給付と負担のバランス」「人材確保」「サービスの質の維持向上」が挙げられます。

| 課題 | 主な取り組み例 |

|---|---|

| サービス提供体制の維持 | 在宅・施設・地域一体となったケア体制の強化 |

| 多様な人材の活用 | 介護福祉士・看護師・ケアマネジャーの連携 |

| 費用の明確化 | 介護度区分表やサービス限度額の見直し |

地域包括ケアは、多職種連携と住み慣れた地域での自立サポートを軸に、利用者ごとに最適なサービス提供を担います。今後も公平かつ質の高い介護レベル認定とサービス提供が求められます。