介護が必要になったとき、最初の壁になるのが「要介護認定」です。実は全国で【約665万人】が要介護(要支援含む)認定を受けており、【認定率はおよそ18.7%】まで上昇。高齢社会の中、認定を受けることは特別なケースではなく、誰にとっても身近な問題になりました。

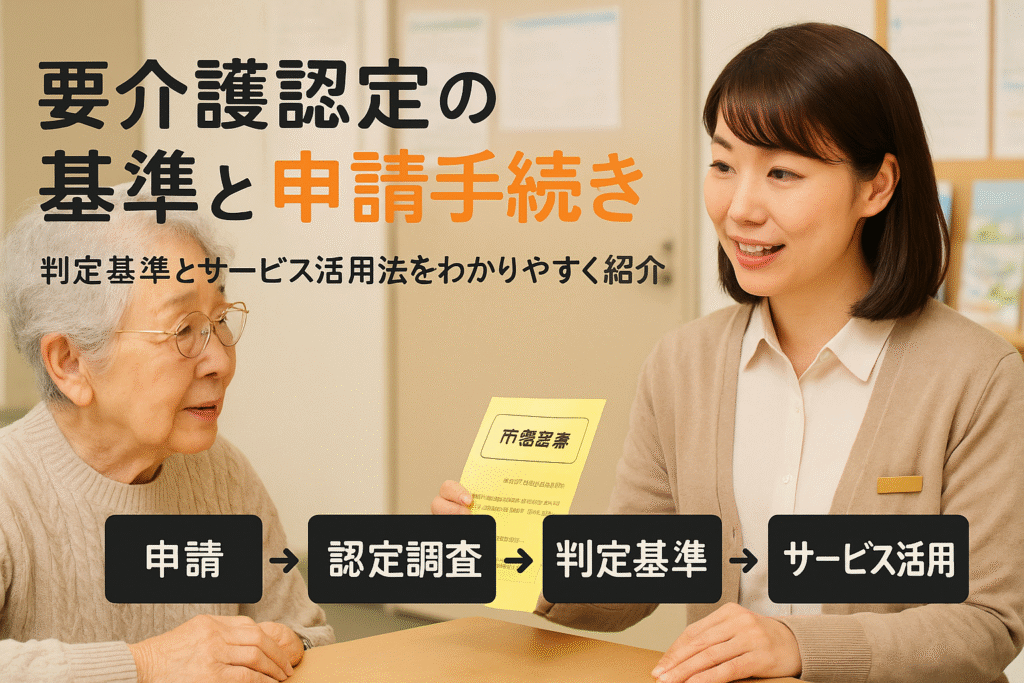

しかし、「どんな基準で認定されるの?」「手続きで何を準備すればいい?」といった疑問や、「書類の不備で申請をやり直した…」「適切な区分にならなかった」という不安や失敗談も少なくありません。特に初めて申請を行うときは、多くの方が制度の複雑さに戸惑い、必要なサービスをスムーズに受けられず困っています。

このページでは、制度の成り立ちから基準・申請方法・手続きの流れ、そして区分ごとの利用可能なサービスや最新の改正ポイントまで、実際の統計や具体的な事例も交えて徹底的に解説します。「複雑そうだから後回しにしていた」という方こそ、今日から備えて一歩踏み出しませんか。

読み進めることで、損なく・失敗せず・安心して要介護認定手続きの全体像が見えてきます。大切なご家族や自分自身の「これから」の安心のために、ぜひ最後までお役立てください。

要介護認定とは何か – 制度の目的と基本の全体像

要介護認定とは – 制度成立の背景と役割

要介護認定とは、高齢者や障害のある方が日常生活でどの程度支援が必要かを公的に評価し、介護保険サービスの利用可否や内容を決定するための仕組みです。その背景には、急激な高齢化や家族構成の変化により、家庭内だけでは支えきれない介護ニーズが増加したことがあります。幅広い世代が安心して暮らせる社会を目指し、1997年に介護保険法が制定され、翌年から認定制度がスタートしました。この制度は被保険者の要介護度を適正に判定し、支援やサービスの提供を公平に行うことを目的としています。

要介護認定制度の対象者 – 年齢・症状・生活環境など分類

要介護認定制度の対象となるのは、基本的に65歳以上の高齢者(第1号被保険者)ですが、特定の疾病がある場合は40歳以上64歳の方(第2号被保険者)も対象です。年齢だけでなく、脳卒中や認知症、関節疾患などによる日常生活の制限状況、生活環境、家庭内サポート体制の有無なども評価されます。以下の表で主な対象分類を整理します。

| 区分 | 詳細 |

|---|---|

| 65歳以上 | 原則すべての高齢者 |

| 40歳~64歳 | 特定疾病(16疾病など)に該当し、介護が必要な人 |

| 症状の範囲 | 認知症、脳血管疾患、骨折、難病、リウマチ、がん等 |

| 生活環境 | 一人暮らし・老老介護・家族介護者の有無 |

重要用語の整理 – 介護度・要支援・要介護の違いと定義

要介護認定では、本人の状態に応じて「要支援」と「要介護」の2つの区分が定められています。要支援は自立した生活が概ねできるものの一部サポートが必要な状態、要介護は日常生活全般で介助や支援が必要な状態です。要介護度は1~5までの5段階、要支援は1と2の2段階に分かれています。下記の一覧で区分と内容をまとめます。

| 区分 | 特徴 |

|---|---|

| 要支援1 | 最小限の支援が必要 |

| 要支援2 | 一部介助や総合的なサポートが必要 |

| 要介護1 | 軽度の介護が常時必要 |

| 要介護2 | 中程度の介護が必要 |

| 要介護3 | 重度介護が必要 |

| 要介護4 | 日常生活全般で全面的な介助が必要 |

| 要介護5 | ほぼ全介助が必要で、介護負担が最大 |

介護保険制度と要介護認定がサービス利用に与える影響

要介護認定を受けることで、介護保険サービスの利用が正式に可能となり、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて、訪問介護、デイサービス、福祉用具の利用、施設入所、短期入所など多様なサービスを受けられます。認定区分によって、1カ月に利用できるサービス量や自己負担額が異なります。また、認定結果は証明書として交付され、更新手続きや見直しも定期的に行われるため、状態変化に合わせて適切な支援が提供されています。サービスを最大限活用するためには、区分ごとの内容や自己負担額をきちんと把握することが重要です。

要介護認定の基準とレベルの詳細 – 判定基準・評価方法の全解説

要介護認定の判定基準 – 具体的な評価項目と判定ポイント

要介護認定は、日常生活をどれだけ自立して送れるかに基づいて公的な基準で判定されます。主な評価ポイントは心身の状態や生活機能で、全国一律の調査票をもとに次の項目を重点的に確認します。

-

身体機能・起居動作(移動、立ち上がり、歩行など)

-

生活機能(トイレ、入浴、食事などの日常動作)

-

認知機能(理解力、判断力、記憶、意思疎通)

-

精神・行動障害(徘徊、大声、攻撃性など)

-

社会生活への適応(外出、買い物、家事)

調査結果は「一次判定」としてコンピューターにより数値化され、主治医意見書との合わせ技で「二次判定」として審査会が総合的に判定します。判定時には見落としがちな細かな動作や、介護者からの聞き取りも重要な判断材料です。

要支援と要介護の明確な違いと区分の早わかり表

要支援と要介護は支援が必要な度合いによって区分されます。下記の表で違いが一目でわかります。

| 区分 | 対象となる状態 | 利用できる主なサービス |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 生活の一部で支援が必要、部分的な介助 | 介護予防訪問・通所サービスなど |

| 要介護1 | 一部で介助が必要、見守りも必要 | 訪問介護、デイサービスほか |

| 要介護2 | 多くの場面で介助が必要 | 生活全般サポート |

| 要介護3 | ほぼ全面的に介助が必要 | 施設サービス利用も増加 |

| 要介護4 | 常時介護・一人での生活が困難 | 介護施設への入所等 |

| 要介護5 | 全面的に介助必要・意思疎通も困難な場合 | 24時間体制・重度ケア |

サービス内容や利用料金も区分によって異なります。自己負担のシミュレーションや「介護度区分早わかり表」を活用し、状況に合った制度を選ぶことが重要です。

認知症や難病など特定疾病による要介護認定の評価基準の違い

認知症や特定疾病の場合は、認知機能障害や行動障害の有無が判定に大きく影響します。例えば認知症特有の「もの忘れ」「徘徊」「コミュニケーション困難」などが評価項目として重視されます。

-

強い記憶障害や判断力の低下

-

日常生活での介助必要度

-

精神症状の有無(興奮、不安、幻覚など)

-

服薬管理や衛生管理の能力

日本の要介護認定においては、身体的自立が高くても認知症による重度の生活障害がある場合、要介護度が高く評価されるケースが多い点が特徴です。難病など厚生労働省が指定する特定疾病も、進行度や生活影響を含めて個別に判定されます。

要介護認定の介護度ごとの生活能力と介護ニーズ具体例

介護度ごとに生活能力や必要なケアの内容が変わるため、日々の生活の質(QOL)や家族への負担も大きく異なります。

| 介護度 | 支援・介護が必要な生活場面 | 具体的なニーズの例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 軽い見守り、部分的な家事援助 | 買い物・調理の補助 |

| 要支援2 | 身体の一部介助や日課支援が必要 | 入浴の一部補助・外出時の支援 |

| 要介護1 | 基本的な生活動作の一部介助 | 衣類の着脱、食事の声かけ |

| 要介護2 | 複数動作や日常生活の多くで介助が必要 | トイレ誘導・入浴介助 |

| 要介護3 | ほぼ全面的な介助、移動もサポートが必要 | 車椅子移乗・排せつ介助 |

| 要介護4 | 常時介護、ベッド上での生活中心 | 食事・排せつ・入浴全面介助 |

| 要介護5 | 意思疎通困難、あらゆる生活場面で介助必要 | 体位変換、経管栄養、24時間体制の介護 |

要介護認定調査で得られた情報をもとに、「どのレベルなら自宅か施設か」「お金や費用の違い」「給付金申請」など今後の生活設計に活かすことが重要です。介護度の更新や見直しができることも知っておきましょう。

要介護認定の申請手続き – 必要書類・申請先・流れを完全網羅

要介護認定の申請方法の種類と市区町村窓口の選び方

要介護認定は、介護保険サービスを利用する際に必要となる重要な手続きです。申請方法は主に2つあり、本人または家族による申請と、地域包括支援センターやケアマネジャーを通じての代理申請が選べます。申請手続きは基本的にお住まいの市区町村役所の介護保険担当窓口で行います。どの窓口が適切か迷った際は、まず「地域包括支援センター」に相談するとスムーズです。

ポイント

-

申請先:市区町村役所の介護保険担当窓口

-

代理申請可:地域包括支援センター・ケアマネジャーによる申請も可能

-

相談窓口:不明点は地域包括支援センターへ問い合わせ

困ったときや自分での申請が難しい場合は、信頼できる支援者に相談しながら手続きを進めましょう。

要介護認定の申請に必要な書類一覧 – 書類不備を防ぐチェックポイント

申請に必要な書類は正確に準備することが大切です。下記のテーブルで主要な書類と注意点をまとめました。

| 必要書類 | チェックポイント |

|---|---|

| 介護保険要介護認定申請書 | 記入漏れ・誤記に注意 |

| 本人確認書類(健康保険証など) | 写しの場合は有効期限を確認 |

| 主治医情報 | 医療機関名・担当医氏名・連絡先を正確に記載 |

| 印鑑 | 認印で可。シャチハタ不可の場合あり |

| 代理人申請の場合の委任状 | 署名・押印の不備に注意 |

準備不足や書類不備があると申請が予定より遅れることがあります。事前に必要書類をリストアップし、ダブルチェックを心がけましょう。

要介護認定の訪問調査の具体的内容 – 調査員が見るポイントと準備方法

申請が受理されると、市区町村から認定調査員がご自宅等に訪問し、心身の状態を調査します。調査内容は以下のようになります。

-

日常生活動作:食事、排せつ、移動など介助が必要な場面

-

コミュニケーション:意思疎通や認知症の有無

-

調査時の本人の健康状態

調査時には本人だけでなく、家族や介護を行う方が同席することで、日常の様子が正確に伝わります。普段の生活の困りごとや支援が必要な状況は、事前にメモしておくとスムーズです。

要介護認定の主治医意見書の役割と記載される項目詳細

主治医意見書は、要介護認定の判定に大きな影響を持つ重要な書類です。主治医は、申請者の心身の健康状態や日常生活における支障の内容を詳しく記載します。主な記載項目は下記の通りです。

-

診断名・既往歴

-

現在の症状や治療内容

-

病状の経過や今後の見込み

-

認知症の有無と程度

-

日常生活機能や意思疎通の状況

主治医意見書が正確に記載されることで、公正な認定結果につながります。主治医には申請者の生活の様子や困難を丁寧に伝え、適切な情報提供を心がけましょう。

要介護認定調査から結果通知までのプロセス解説と注意点

要介護認定調査の実施フロー – 訪問調査から1次・2次判定まで

要介護認定は、申請から結果通知まで段階を踏みながら進みます。まず、市区町村の窓口や地域包括支援センターで申請すると、訪問調査が行われます。専門の調査員がご本人やご家族に対し、身体状況や生活動作を評価します。

次に、調査結果と主治医意見書が1次判定としてコンピューター判定されます。1次判定は厚生労働省が定める基準に沿い、要介護認定区分早わかり表などを参照して判定します。最終的には、介護認定審査会による2次判定で総合的な評価が行われ、その後、自治体より認定結果が通知されます。

申請から通知までにはおよそ1カ月かかることが一般的です。この流れの詳細は下表をご参照ください。

| 段階 | 内容 |

|---|---|

| 申請 | 市区町村または窓口で手続き |

| 訪問調査 | 調査員が自宅や施設を訪問し、認知症や身体機能を評価 |

| 主治医意見書 | 医師による医学的所見の提出 |

| 1次判定 | コンピューターによる一時評価(認定区分や基準に準拠) |

| 2次判定 | 介護認定審査会による総合評価と最終決定 |

| 結果通知 | 市区町村から郵送で認定証明書や区分などを通知 |

要介護認定の判定に影響を与える行動や身体状況評価のポイント

要介護認定では、心身状態や日常生活動作、認知症の有無、医療ニーズが細かく確認されます。日々の生活でどの程度自立できているかや、どのようなサポートが必要かが評価のポイントとなります。具体的には、以下の点が重要です。

-

歩行や立ち上がりの困難さ

-

入浴や排せつ、食事など日常生活の介助必要度

-

認知症による徘徊や物忘れの頻度

-

病気や障害による医療的なケアの有無

また、認定時の様子が大きく影響するため、普段通りの姿や困っていることを包み隠さず伝えることが大切です。調査時に過度に気を張るよりも、正確な状況申告が適切な判定につながります。

要介護認定の結果通知の理解 – 認定区分と有効期間の確認方法

認定結果は区分ごとに通知され、要支援1・2、要介護1~5の6段階となります。受け取った証明書には区分・認定期間・サービスの利用限度額が明記されています。認定区分早わかり表(PDFや公式サイトで公開)を活用することで、どの区分がどの程度の支援・サービスにつながるかも簡単に確認が可能です。

| 区分 | 目安となる状態 | 主な利用サービス | 月額の自己負担目安(1割負担の場合) |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 軽度 日常生活一部支援 | 介護予防サービス中心 | 例:5,000~8,000円程度 |

| 要介護1 | 身体介助が時々必要 | 訪問介護・通所介護など | 例:12,000~17,000円程度 |

| 要介護5 | 全面的な介助が必要 | 施設入居や医療的ケア含む | 例:35,000円以上 |

有効期間は6カ月~3年程度で、期間満了前に更新手続きが必要です。サービス利用や区分に疑問がある場合は、ケアマネジャーや窓口へ相談しましょう。

要介護認定に疑問がある時の対応策と異議申立て手続き

認定結果に納得できない場合は、異議申立て(不服申し立て)が可能です。市区町村の担当窓口へ申し込み、再調査や再審査会を依頼できます。申立て期間は原則60日以内となっているため、速やかに書類提出と相談を行うことが重要です。

また、以下の対応策が役立ちます。

-

ケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談

-

必要に応じて主治医からの所見追加

-

他の家族や支援者と共に状況を整理する

納得できる認定を受けるためには、ご本人の状態を正確に伝え、資料も揃えて冷静に対応する姿勢が求められます。各種手続きや相談窓口を積極的に活用してください。

要介護認定区分別サービス内容と利用のポイント

要介護認定1〜5の区分別受給可能な介護サービス解説

要介護認定は1から5の区分に分かれ、心身の状態や日常生活に必要な支援の度合いで判定されます。各区分ごとに利用できる介護サービス内容が異なり、サービスの範囲や利用時間にも違いがあります。下表は各区分ごとに受けられる主なサービス例です。

| 区分 | 主な状態 | 利用できる主なサービス |

|---|---|---|

| 要介護1 | 一部介助を要す | デイサービス、訪問介護、予防ケアプラン |

| 要介護2 | 見守り+ 一部介助 | 居宅介護支援サービス、短期入所 |

| 要介護3 | 全般的な介護必要 | 通所リハビリ、施設入居 |

| 要介護4 | 重度の介護必要 | 特別養護老人ホーム、複数サービス |

| 要介護5 | 全面的な介護必要 | 長期入所、医療的ケア対応型施設 |

要介護度が上がるほど、生活全体のサポートや専門的な医療・介護が必要になります。どの区分でも自身や家族の希望を踏まえ、最適なサービスを選択することが重要です。

要介護認定の施設サービスと在宅サービスの選択基準とメリット・デメリット

要介護認定後、施設サービスと在宅サービスのいずれかから選択が可能です。それぞれの選択ポイントや特徴を理解し、生活環境や介護者負担の面から最適な選択を行いましょう。

施設サービスの基準と特徴

-

介護の負担が大きく自宅での生活が難しい場合に適しています。

-

医療的ケアや24時間体制の見守りが受けられます。

在宅サービスの基準と特徴

-

可能な限り家庭で自立した生活を目指す場合におすすめです。

-

デイサービスや訪問介護を組み合わせることで柔軟なケアが可能です。

主なメリット・デメリット

| サービス | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 施設サービス | 24時間体制、医療連携 | 環境の変化、施設費用が高額 |

| 在宅サービス | 住み慣れた環境、柔軟な利用 | 家族の負担、環境整備が必要 |

本人の意向や家族の生活状況、経済状況も含めて選択しましょう。

要介護認定の介護保険給付限度額の理解と活用法

介護保険制度では、認定区分ごとに「給付限度額」が設けられており、月ごとに利用できるサービスの費用上限が決まっています。それを超えた分は全額自己負担となるため、限度額を把握し効果的に活用することが重要です。

給付限度額のポイント

-

区分が上がるほど利用できる金額は増えます。

-

限度額内であれば、複数のサービスを自由に組み合わせ可能。

-

利用料金の自己負担割合は原則1割(一定所得以上は2~3割)。

下記は主な区分の目安例です。

| 区分 | 月額給付限度額(円) |

|---|---|

| 要介護1 | 約166,000 |

| 要介護2 | 約196,000 |

| 要介護3 | 約269,000 |

| 要介護4 | 約308,000 |

| 要介護5 | 約361,000 |

限度額を超えた場合は全額自己負担になるため、適切なサービス選択と利用計画が重要です。

要介護認定の住宅改修や福祉用具給付の申請と利用の流れ

介護認定を受けると、住宅改修や福祉用具給付を活用できるようになります。対象となる住宅改修では手すり設置や段差解消、転倒防止などが含まれ、福祉用具はレンタルや購入での利用が可能です。

申請から利用までの流れ

- ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談

- 必要書類の作成・提出

- 市区町村による内容確認・承認

- 工事・用具導入および費用の一部還付

利用のポイント

-

住宅改修の上限額は最大全額で20万円まで、そのうち自己負担は1~3割

-

福祉用具レンタルや購入も自己負担割合で利用可

-

状態や希望に応じてケアプランへの反映が可能

これらの制度を賢く利用し、負担を軽減しながら安全な在宅生活や介護環境の充実を図ることが大切です。

要介護認定申請後の更新・再認定・区分変更の流れと注意点

要介護認定の定期的な更新申請の手順と更新時期の把握

要介護認定には有効期限が設定されています。多くの場合、新規認定時は6か月、以後は12か月や24か月と個別に異なります。有効期限満了の約60日前に自治体から更新案内が届くため、申請者やご家族は期限を把握し、早めの準備が重要です。

更新申請は主に、要介護認定を受けた本人または家族が市区町村の介護保険担当窓口にて行います。

更新申請の主な流れ

- 更新案内が届いたら申請書を準備

- 担当窓口で申請書・必要書類の提出

- 訪問調査と主治医意見書の提出

- 審査会で認定の可否決定

- 認定通知書が郵送で届く

認定の継続や変更有無をしっかり確認し、有効期限切れを防ぐことで、介護サービスの継続利用が可能となります。

要介護認定の状態変化に応じた区分変更申請の方法

要介護認定の区分は、心身の状態や認知症の有無、日常生活の困難度などをもとに決定されますが、症状の悪化や改善により区分変更が必要になる場合があります。

区分変更申請の流れ

-

本人や家族が状態変化を認識した時点で市区町村窓口または地域包括支援センターへ相談

-

区分変更申請書を提出

-

訪問調査(認知症の有無や生活機能の低下等も確認)

-

必要に応じて主治医意見書も提出

-

審査会の判定後、新しい認定区分が通知される

区分変更のポイント

症状の変化や生活状況の変化があれば、速やかに申請することで、現状や必要な支援量に合ったサービスを受けられるようになります。

要介護認定の再認定が必要なケースと手続きポイント

再認定は有効期限満了時の更新を除き、区分変更などで再度調査が必要な場合に行われます。なお、認定自体を一時停止したい場合や、長期入院してサービスを利用しない時も一部で相談が受けられます。

再認定が必要となる主なケース

-

心身状態の明らかな変化(大きな回復や悪化)

-

一定期間を経過したための区分継続確認

-

認知症の進行や身体機能の急変

手続きは更新申請や区分変更申請と同様で、訪問調査と主治医意見書を元に認定審査会が判定を行います。必要書類や調査内容に不備があると判定が遅れるため、事前に窓口で確認しましょう。

要介護認定の更新・変更時によくあるトラブルと対処法

要介護認定に関する更新や区分変更の際には、申請漏れや審査遅延などのトラブルが発生しやすい点に注意が必要です。

よくあるトラブルと対策一覧

| トラブル例 | 対処法 |

|---|---|

| 申請忘れによる認定切れ | 早めに有効期限を確認し、案内が届いた時点で速やかに申請する |

| 調査日程の調整が難しい | 家族やケアマネジャーと連携し調査日を調整 |

| 必要書類の不足 | 市区町村窓口や担当者へ事前確認し、最新の必要書類を用意 |

| 判定結果への不服 | 判定に納得できない場合、再調査申請や不服申し立てを行うことも可 |

| 状態変化を伝えきれない | 家族や介護従事者が具体的な状況をメモし、調査時に伝える |

住まいや生活スタイルの変化、施設入居や一人暮らしへの切り替えなどでも、トラブルを未然に防ぐためには関係者間の情報共有が重要です。強調すべきポイントは有効期限の管理と早めの相談、必要書類の確実な準備、状態変化の正しい申告です。これにより、安心して適切な介護サービスを継続利用できます。

要介護認定によくある課題と問題への対策 – 認定不服申立てから申請失敗まで

要介護認定の判定の厳しさや不服申立ての具体的プロセス

要介護認定は厳格な基準が設けられており、身体機能や認知症の状態など多角的に審査されます。不本意な判定が出た場合でも、申請者や家族は「認定に不服がある」として、不服申立てを行うことができます。この手続きは市区町村の介護保険の窓口に申し出ると、審査会で改めて認定内容が検討されます。

認定不服申立ての流れを表にまとめました。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1 | 市区町村窓口に申立て |

| 2 | 必要書類・根拠資料添付 |

| 3 | 地方審査会で検討 |

| 4 | 結果通知 |

不服申立ては申請から60日以内が原則です。診断書や日常生活自立度の記録をしっかり準備することで、正確な判定につながります。

要介護認定の訪問調査や主治医意見書の対策と失敗例から学ぶ

認定の際、訪問調査と主治医意見書は非常に重要です。訪問調査では、調査員が自宅を訪問し、身体能力や日常生活動作、認知症の有無などを詳細にチェックします。しかし、評価が実態よりも軽くなってしまう失敗例も少なくありません。

主治医意見書を書いてもらう際は、「日常生活で困っている点」を具体的に伝え、必要な支援や介護の状況を正確に記載してもらうことが重要です。

失敗例としては、

-

本人が調査時に無理をして動いてしまう

-

家族が具体的な困難を伝えそびれる

などがあります。主なポイントをまとめます。

-

調査前に困っていることをメモしておく

-

必要に応じてケアマネジャーに同席してもらう

-

主治医には日常の状況をしっかり伝える

的確な情報提供で正確な認定につながります。

要介護認定の介護保険サービスの申請を断念しないためのポイント

要介護認定の申請に迷いや不安はつきものですが、諦めずに手続きを進めることが大切です。申請を断念する主な理由としては「手続きが複雑」「情報が足りない」「認定に落ちた経験がある」などが挙げられます。

申請をスムーズに進めるためのポイントとして、

- 市区町村の介護保険窓口に早めに相談

- 必要書類を一覧表でチェック

| 書類 | 内容 |

|---|---|

| 申請書 | 市区町村窓口で入手・提出 |

| 主治医意見書 | 主治医が作成 |

| 証明書類 | マイナンバーや保険証など |

- ケアマネジャーや地域包括支援センターの支援を受ける

事前準備を徹底し、プロのサポートを活用することで、申請失敗のリスクを減らせます。

要介護認定の地域差や自治体ごとの対応の注意点

要介護認定は全国共通の基準が存在する一方で、訪問調査の進め方や自治体の対応に地域差が見られます。調査員や認定の審査会での判断には若干の違いが生まれることもあります。

以下の点に注意しましょう。

-

自治体の案内や対応基準を事前に調べる

-

手続きに必要な書類や期限をしっかり確認

-

地域包括支援センターには気軽に相談

各自治体で公開されている「要介護認定区分 早わかり表」や「認知症対応の指針」も一度確認することをおすすめします。制度への理解を深め、希望する介護サービスを受けやすくしましょう。

生活実態・症例で知る要介護認定の活用 – 実例と公的データ

一人暮らし高齢者の要介護認定申請事例分析

一人暮らしの高齢者は、生活の中で自立が難しくなるシーンが急増しています。要介護認定申請に至る経緯には、転倒や認知症の進行、日常生活動作(ADL)の低下が目立ちます。以下に主なケースと支援の流れを示します。

| 状況 | 主なきっかけ | 提出先 | 必要書類 |

|---|---|---|---|

| 転倒・骨折 | 入院・退院をきっかけに | 市区町村窓口 | 申請書、主治医意見書 |

| 認知機能低下 | 近隣・家族の気付き | 地域包括支援センター | 申請書、診断書、本人確認書類 |

要介護認定を受けた後は、ケアマネジャーによるケアプラン作成が始まり、訪問介護や通所サービスを利用できるようになります。一人暮らしの場合、地域包括支援センターの連携が不可欠となります。

認知症患者の要介護認定・サービス利用パターン紹介

認知症患者の要介護認定申請は、認知機能の変化や日常生活の障害が起因します。初期の段階では「要支援」認定となることが多く、症状が進行するほど要介護レベルが高くなります。サービス利用の代表例は以下の通りです。

-

訪問介護による見守りや家事支援

-

通所介護(デイサービス)への定期参加

-

必要に応じた認知症対応型共同生活介護(グループホーム)利用

症状の進行度に応じた柔軟なサービス選択が可能で、本人と家族の負担軽減に役立っています。事前に主治医意見書や認知症専門医の診断書が必要となる場合が多いです。

入院中の要介護認定申請・認定プロセスと特別対応

入院中にも要介護認定の申請が可能です。多くの場合、退院準備段階で病院の医療ソーシャルワーカーが申請をサポートします。以下は主な流れとポイントです。

- 病院内で申請手続きの案内

- 主治医意見書作成・提出

- 市区町村職員による本人確認や状態調査(ベッドサイドで実施されることも多い)

特別対応として、入所施設や在宅復帰を見越したケアプランの早期調整が行われます。認定が完了すると、退院後すぐに介護サービスの利用が開始でき、円滑な在宅生活や施設入居につながります。

公的統計データによる要介護認定の社会的実態

厚生労働省の公的データによると、要介護認定を受ける高齢者は年々増加傾向にあります。特に一番多いのは「要介護1」「要支援1・2」の区分です。以下は最新の統計に基づく主なデータです。

| 区分 | 人数割合 | 主な対象 |

|---|---|---|

| 要支援1・2 | 約35% | 軽度支援が必要な自立度高めの方 |

| 要介護1・2 | 約40% | 身体・認知機能の一部低下、日常生活に部分的なサポートが必要 |

| 要介護3~5 | 約25% | 常時介護や見守りが必要 |

人口の高齢化が進む中で、認知症や一人暮らし高齢者の割合も増加しているため、今後は申請数・サービス需要のさらなる増加が見込まれます。要介護認定の取得によって、生活の質を維持しながら自己負担額を抑え、必要な支援を受けられる社会体制が整えられています。

最新の制度改正・今後の動向と心得ておくべきポイント

介護保険制度改正の影響と要介護認定基準の変更点

近年の介護保険制度改正では、認知症への対応強化や公平性の向上を目的にさまざまな調整が行われています。要介護認定の基準や区分も見直しが進められ、より利用者の実態に即した評価を目指しています。要介護認定区分の早わかり表や基準一覧表は、定期的に更新されており、厚生労働省から公式PDFなどで最新情報が提供されています。これらの改正により、施設利用時の自己負担割合やサービス利用限度基準額も変動することがあるため、定期的なチェックが重要です。

| 改正項目 | 主な内容 |

|---|---|

| 認定基準の見直し | 認知症・身体機能低下への配慮を強化 |

| 区分の詳細化 | 要介護度ごとの区分やサービス上限の明確化 |

| 費用負担の調整 | サービス利用者・家族の経済的負担見直し |

新型疾病や加齢による要介護認定方法の進化

現代では新型疾病の影響や高齢者の多様化にあわせ、認定方法も進化しています。訪問調査の質や医師の主治医意見書の記載項目が増加し、より総合的な状態の把握が重視されています。例えばコグニティブ機能の低下や生活習慣病、認知症の症状など、心身の状態を多角的に評価。従来は見逃されやすかった生活機能の低下も、要介護認定調査で的確に把握されるよう改善が進んでいます。迅速化された流れや、区分判定の信頼性向上によって、本人と家族が安心できるサービス利用がしやすくなっています。

利用者・家族が知っておくべき最新の要介護認定制度アップデート

介護サービス利用者やその家族にとって、最新の制度動向を定期的に確認することは重要です。要介護認定には有効期限があり、定期的な更新申請が必要です。また、要介護2や要介護5など区分ごとにもらえるお金やサービスの内容が異なるため、区分早わかり表や費用のシミュレーションの活用が推奨されます。施設入所時や入院中の申請手続き、自己負担割合の変更など、細やかな変更も見落とさないようにしましょう。

| 区分 | サービス内容例 | もらえるお金(月額目安) |

|---|---|---|

| 要介護1 | 基本的な在宅サービス | 約16,000円~ |

| 要介護3 | 中度の身の回り介助・デイサービス | 約26,000円~ |

| 要介護5 | 全面介護+特定施設の利用など | 約36,000円~ |

リスト

-

定期的な更新と区分確認が必須

-

サービス利用前に自己負担の計算を

-

区分変更時は速やかに申請

要介護認定申請に関する最新のオンライン・デジタル対応状況

デジタル化の進展により、多くの自治体で要介護認定の申請がオンラインでも可能となっています。申請書類のダウンロードや必要書類のチェックリスト、場合によっては一部手続きの電子提出にも対応。市区町村の公式サイトを確認し、オンライン手続きの有無やサポート窓口を活用しましょう。また、要介護認定証明書の電子交付やマイナンバーとの連携も順次進行中で、24時間いつでも申請状況を確認できる仕組みが広がっています。スマホから簡単に進められるため、忙しいご家族にも利便性が高いのが特徴です。

リスト

-

オンライン申請は自治体サイトで確認

-

電子交付や進捗管理が可能

-

不明点は地域包括支援センター等へ相談