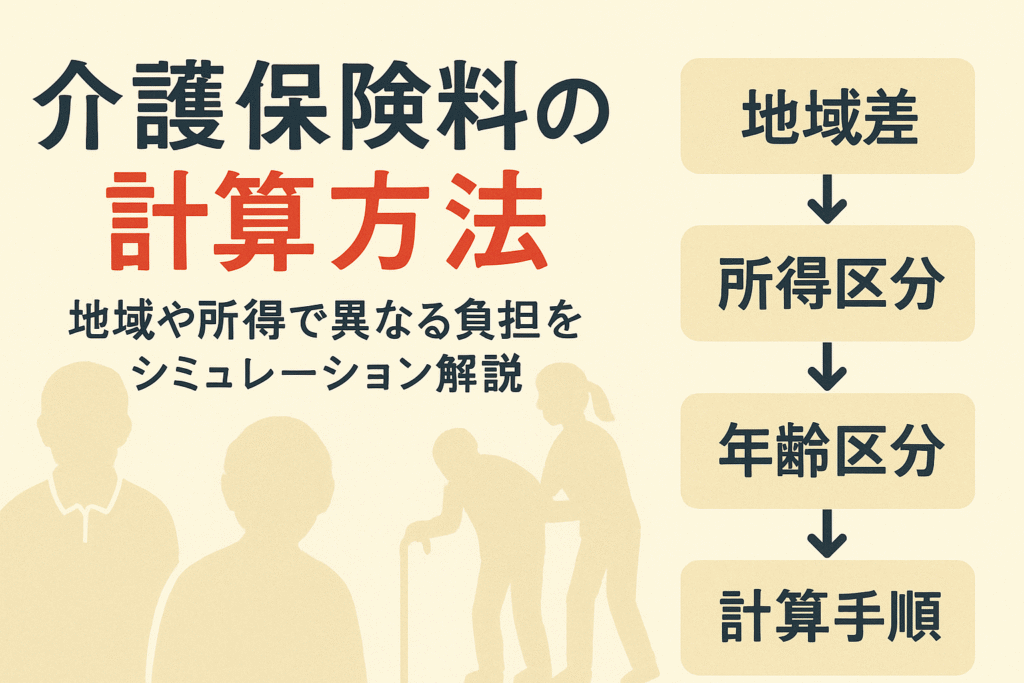

「自分の介護保険料がいくらになるのか分からない」「そもそもどんな仕組みで決まるの?」と疑問を感じていませんか。実は、介護保険料は年齢や所得、自治体ごとに大きく差があり、たとえば【65歳以上】の第1号被保険者の場合、横浜市では2024年度の年間基準額が【7万9,100円】、大阪市は【8万400円】と設定されています。全国平均でも毎年増加傾向がみられ、負担額は暮らしに直結する問題です。

さらに、所得段階や世帯構成によって、保険料が【年4万円未満から15万円超】まで広がるのが現状です。第2号被保険者(40~64歳)の場合、健康保険料に上乗せされ、自治体や健康保険組合ごとに料率が異なります。

「知らないまま放置してしまうと、不要な出費につながることも…」

本記事では、最新の保険料計算の仕組みや、あなたに適用される具体的な計算例、トラブル防止策や各地の比較情報まで網羅。今後のために、正しい知識を身につけ、納得できる手続きを進める一歩を踏み出しましょう。

介護保険料の計算の基礎知識と制度全体の理解

介護保険料の仕組みと対象年齢の明確化

介護保険料は、40歳以上のすべての方に加入義務がある保険制度です。対象者は年齢によって2つに分かれます。

-

第1号被保険者:65歳以上の方

-

第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第1号被保険者の保険料は、市区町村ごとに所得段階別に設定されています。一方、第2号被保険者は国民健康保険または職場の健康保険を通じて保険料が徴収され、40歳時点で自動的に算定対象となります。

対象年齢や被保険者区分によって負担額や計算方法が異なるのがポイントです。加入義務は全国共通で、保険料未納は将来の介護サービス利用に支障をきたす可能性があるため注意が必要です。

介護保険の財源と保険料の役割

介護保険の財源は、加入者が支払う保険料と公費(国・自治体の負担)から成り立っています。財源バランスは下記の通りです。

| 財源区分 | 負担割合(目安) |

|---|---|

| 保険料(40歳以上) | 約50% |

| 公費(国・自治体) | 約50% |

介護保険料は制度維持のため不可欠な資金であり、40歳以上から広く徴収することで安定した財源を確保しています。また、実際に介護保険サービスを利用する際も、利用者自身が一部費用を支払う仕組みです。

このような自己負担と制度拠出の組み合わせにより、持続可能な制度が維持されています。保険料の役割は、将来必要となる介護サービスを支える仕組みに繋がっています。

介護保険料の決定・見直しのプロセス

介護保険料は、原則3年ごとに見直しされます。見直しの主な要因は以下のとおりです。

-

法改正や地域ごとの介護サービス利用状況

-

被保険者数や高齢化の進展

-

医療・介護費用の推移

市区町村単位で所得水準や財政状況を反映しつつ、所得段階別に支払額を設定するため、地域ごとに差が生じます。また、65歳以上の方の介護保険料は、毎年4月から翌年3月までの年度単位で決定されることが一般的です。

保険料算定式やシミュレーションも自治体のホームページで公開されており、所得や年齢、地域ごとの条件に応じて個別に確認することが大切です。見直し時は、必ず通知や公表が行われますので、最新の情報を確認しましょう。

介護保険料を計算する方法の詳細と具体的な算出プロセス

介護保険料の計算は、年齢や所得、自治体ごとの基準額、さらに被保険者区分により大きく異なります。正確な金額を知るためには、自身の状況と自治体の算定基準を踏まえる必要があります。計算の仕組みを理解することで、将来の負担への備えや適切な手続きにつながります。全国の自治体で計算シミュレーションが提供されており、横浜市や大阪市、静岡市、福岡市など主要都市にも独自の計算ツールが存在します。制度は3年ごとに改定されるため、最新年度の数値で確認することが重要です。

第1号被保険者(65歳以上)における計算手順

65歳以上の方は住民票のある市区町村が保険料を決定します。保険料は所得段階や世帯構成、前年の合計所得金額から算出され、基準額をもとに段階別の負担額が決まります。納付方法には年金からの天引き(特別徴収)または納付書払い(普通徴収)があり、納付方法によっても注意点が異なります。特に75歳以上や80歳以上になると後期高齢者医療制度の影響も出るため確認が必要です。保険料段階や金額が高く感じられる場合は、自治体の減免制度も利用できます。

| 年齢 | 計算のポイント | 納付方法 |

|---|---|---|

| 65〜74歳 | 所得段階・市町村基準 | 年金天引き/納付書 |

| 75歳以上 | 後期高齢者制度へ | 後期高齢者医療と連動 |

第2号被保険者(40〜64歳)の計算方法と特徴

40〜64歳の方は医療保険に加入している人が対象です。介護保険料は健康保険料に上乗せして徴収され、保険料率は各健康保険組合や協会けんぽにより違いがあります。給与所得者の場合は給与から自動で天引きされるため、会社員であれば特別な支払い手続きは不要です。所得や扶養状況、ボーナス支給時期にも影響するため、年間の合計負担額を把握しておくことが大切です。

| 区分 | 保険料率 | 徴収方法 |

|---|---|---|

| 協会けんぽ | 約1.8%前後 | 給与天引き |

| 各種組合 | 組合ごと設定 | 給与天引き |

最新の計算式の解説と算定基準

介護保険料の基本計算式は、自治体の基準額×所得段階ごとの負担割合で算出されます。所得区分は年金収入や合計所得金額、市町村民税の課税状況で判定され、自治体によって段階数や基準額が異なります。特定の市区町村(例:横浜市・大阪市・静岡市など)では、公式サイトに最新の保険料計算表やシミュレーション機能が整備されています。年度による基準額の変動や、所得に応じた調整・軽減措置も実務上の重要なポイントです。

| 判定指標 | 具体的内容 |

|---|---|

| 合計所得金額 | 年金・給与・その他収入の合計で判定 |

| 所得段階 | 7〜15段階程度に細分化(自治体で差あり) |

| 地域加算 | 都市ごとの高齢者割合や介護サービス利用状況を反映 |

ケーススタディ:年代・世帯別シミュレーション例

・一人暮らし(年金受給・65歳以上):年金収入のみの場合、市町村の最低段階が適用されることが多く、月額数千円の負担となります。

・夫婦世帯(ともに75歳以上・年金受給):後期高齢者医療制度の対象となり、2人それぞれの所得段階に基づいて算定されます。

・現役収入者(40〜64歳):会社員の場合は総支給額に介護保険料率を乗じて月額合算されます。扶養や賞与の有無も影響します。

このように生活状況や世帯構成に応じて大きく金額が変わるため、市・区ごとのシミュレーションサイトを活用し、最新情報で確認しておくことが大切です。

地域別・自治体ごとに異なる介護保険料の比較と分析

主要都市の保険料基準額と所得段階制度まとめ

介護保険料は、居住する自治体ごとに基準額や所得段階制度が異なります。主な都市である横浜市・大阪市・福岡市の制度を比較します。

| 自治体 | 基準額(月額) | 所得段階数 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 横浜市 | 約6,000円 | 15段階 | 細分化された所得区分で公平な負担を実現 |

| 大阪市 | 約7,000円 | 13段階 | 高齢化が進み、基準額は全国平均より高め |

| 福岡市 | 約5,500円 | 13段階 | 地域特性を考慮したきめ細やかな段階設定 |

横浜市は全国で屈指の段階数を採用し、低所得者への配慮が強い自治体です。大阪市は都市部の高齢化や医療ニーズの増加が影響し、基準額が上昇傾向にあります。福岡市は負担の平準化と住民サービスの両立を図っています。市町村による段階数や計算方法の違いを理解し、自身の所得や家族構成によってどの段階に該当するかを確認することが大切です。

全国平均と地域格差の原因分析

介護保険料の額には顕著な地域格差があります。全国平均は月額約6,000円前後ですが、都市部と地方、さらには自治体ごとに差が生じる主な要因は次の通りです。

-

高齢化率:高齢者人口が多い地域ほど介護サービス利用が多く、1人当たりの負担が増えやすい。

-

医療・介護ニーズ:医療費や介護サービスの利用状況が地域差を生み、費用分担に反映される。

-

財政状況:自治体の財政余力や公費分担の割合によって住民の支払額が変動する。

-

給与水準や所得構造:所得の高低や住民の世帯構成によっても段階設定や計算方法が調整される。

このように、社会構造や財政環境、保険制度の運用方針など多くの要素が複雑に絡み合っており、一律ではない納付額となっています。自身の居住地の最新情報を市町村公式サイトで確認することが重要です。

自治体ごとの減免・軽減措置の仕組み

各自治体では、収入や生活状況に応じて介護保険料の減免や軽減措置が受けられる制度を設けています。主な仕組みは以下の通りです。

-

所得が一定基準以下

-

震災や火災等の被害

-

失業や収入減少など生計維持が困難な場合

申請は市区町村の窓口や郵送・オンラインで可能で、必要書類として本人確認書類や所得証明などが求められます。減免の適用例として、前年所得や収入が大幅に減った際には保険料の一部または全額免除となる場合もあります。

困った時や状況が大きく変わった場合は、早めに自治体の窓口や相談窓口で最新の情報を確認し、必要な手続きを進めることが安心につながります。利用できる支援制度を知り、適切な負担で介護サービスを継続できる環境を整えることが大切です。

介護保険料の納付方法とトラブル防止の実務ガイド

普通徴収・特別徴収の違いと注意点

介護保険料の支払い方法は主に「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があり、それぞれ手続きや納付の流れに違いがあります。普通徴収は自分で支払う方法で、納付書や口座振替を利用して納めます。一方、特別徴収は主に年金受給者が対象で、年金からの天引きとなり支払い忘れのリスクが低いのが特長です。下記の比較表を参照してください。

| 区分 | 普通徴収 | 特別徴収 |

|---|---|---|

| 対象 | 主に65歳以上で年金額が少ない人等 | 年金年額が18万円以上の65歳以上等 |

| 手続き | 納付書・口座振替を選択可能 | 自動的に年金から天引き |

| 支払い時期 | 4~10期払いで自身で選択 | 年金支給月に連動 |

| 注意点 | 支払い忘れ、遅延に注意 | 引越等で一時的に普通徴収移行も |

このように自身の状況や収入に合った納付方法を選ぶことが大切です。誤って未納となるとトラブルの原因になるため、納付書の管理や口座の残高管理には特に注意しましょう。

自動引き落としや窓口納付、オンライン支払いの紹介

介護保険料の支払いには多彩な方法があり、生活スタイルに合わせて選ぶことができます。

-

自動引き落とし(口座振替):銀行口座から毎回自動で引き落としが行われ、支払い忘れの心配がありません。申請は銀行窓口や市区町村役場で簡単に行えます。

-

窓口納付:金融機関や全国のコンビニエンスストア、市区町村の窓口で現金納付が可能です。納付書を持参すれば手軽に支払えます。

-

オンライン支払い:近年はインターネットバンキングやクレジットカード払いなど、オンラインで納付できる自治体も増えています。

これらの支払い方法を活用することで、時間や手間を大幅に削減できます。不明点があれば自治体の窓口で問い合わせると安心です。

納付遅延や滞納時のペナルティと対応策

介護保険料の支払いが遅れると、督促状や延滞金の発生のほか、滞納期間が長引くと介護サービス利用が制限される場合があります。特に65歳以上の方で「介護保険料65歳以上いくら」「介護保険料計算シミュレーション」などを検索する人は、金額だけでなくペナルティリスクも知っておきましょう。

-

滞納が半年以上の場合:サービス利用時に保険給付の一部が自己負担に。

-

1年以上滞納した場合:全額自己負担へ移行、重大な制限対象となることも。

もし支払いが難しい場合は、早めに市区町村の福祉担当窓口へ相談しましょう。生活状況に応じて減免・猶予措置が用意されている場合があります。未納リスクを避けるには、確実な納付方法を選ぶことと、急な収入変動があった場合はすぐに自治体へ相談することが重要です。

最新の介護保険料の計算シミュレーションツールと活用法

代表的な公式・自治体の計算ツール解説

多くの自治体や保険機関が公式ウェブサイト上で介護保険料の計算シミュレーションツールを提供しています。これらのツールは年齢、所得、世帯構成などを入力するだけで、簡単に概算の介護保険料を確認できます。特に横浜市、大阪市、静岡市、福岡市など大都市の自治体は、65歳以上や75歳以上、世帯ごとの詳細入力が可能です。入力時は前年の合計所得金額や年金収入、課税状況、配偶者や扶養の有無などを正確に把握しておくことが重要です。誤って入力すると結果に大きな差が生じるため、公式の案内や注意事項をしっかり読んで利用しましょう。

| 主な自治体・サービス | 特徴 | 入力項目例 | 対象年齢 |

|---|---|---|---|

| 横浜市公式サイト | 所得段階別シミュレーション対応 | 年収、世帯人数、控除 | 65歳以上 |

| 大阪市介護保険料計算ツール | 市の基準額など反映、減免判定サポート | 所得、扶養家族、年齢 | 40歳以上 |

| 福岡市シミュレーション | 最新料率と基準額を反映 | 所得、扶養、控除額 | 65歳以上 |

シミュレーション結果の読み解き方と誤差要因

シミュレーションで算出される介護保険料は目安となりますが、実際の保険料と完全に一致するとは限りません。その主な理由は下記の通りです。

-

年度ごとに基準額や料率が変更になる

-

各自治体で段階分けや計算方法に違いがある

-

課税所得や控除の内容により個人差が大きいため

-

入力情報の誤りや未反映の加算要素が存在するケース

例えば、同じ65歳以上でも前年の合計所得金額や世帯状況、年金収入によって月額が異なります。計算結果は目安として活用し、最終的な保険料は送付される通知書や自治体からの案内を確認することが大切です。

| 代表的な誤差要因 | 説明 |

|---|---|

| 年度・地域ごと基準額・料率の違い | 令和6年度基準額や大阪市・静岡市など地域差が発生 |

| 所得や控除の状況 | 合計所得金額や年金のみ・給与収入併用かで算出基準が異なる |

| 課税・扶養判定の違い | 配偶者や扶養の有無で保険料段階が変動 |

年齢・所得別のシミュレーション活用例

介護保険料のシミュレーションは、年齢や所得階層ごとに適切な予算計画を立てるために役立ちます。例えば65歳以上、75歳以上、80歳以上など年齢層や、年金・給与など複数の収入源を持つ場合でもシミュレーション結果が異なります。また、世帯として複数人が同時に加入対象となる場合も、所得・課税状況の入力を分けて計算しましょう。

年齢・所得別の目安例(横浜市2025年度)

| 年齢 | 所得区分 | 月額目安 | 支払い方法 |

|---|---|---|---|

| 65~74歳 | 年金収入200万円 | 約6,000円 | 年金天引き・口座振替など |

| 75歳以上(後期) | 年金収入100万円 | 約3,500円 | 年金天引き・納付書・口座振替など |

| 65歳以上共働き夫婦 | 合算所得400万円 | 約12,000円 | 世帯ごとに金額が異なる |

シミュレーションを上手に活用することで、「65歳以上の保険料はいつまで払うのか」「夫婦でいくら必要か」「70歳以上の支払い方法は?」などよくある疑問に具体的に備えることができます。不安な場合は各自治体や公式窓口へ相談することも推奨されます。

介護保険料 計算やシミュレーションを活用することで、今後の生活設計にも役立ててください。

保険料決定要因と変更のメカニズムを深掘り

年齢・所得・世帯構成が保険料に与える影響

介護保険料は、年齢・所得・世帯構成によって大きく左右されます。主に40歳以上が対象で、65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者で計算方法が異なります。65歳以上の場合、市区町村ごとに定められる基準額が設定され、所得段階別に保険料が分かれます。たとえば、年金収入や合計所得金額、課税状況、扶養親族の有無などで段階が変わり、世帯全体の状況も考慮されます。所得が低い方は減額措置、一定以上の所得がある場合は加算が適用され、多様な生活状況を反映できる仕組みが整っています。

下記のテーブルで主な決定要因を整理します。

| 要因 | 反映される主な内容 |

|---|---|

| 年齢 | 40歳以上で区分と計算式が変わる |

| 所得 | 世帯や個人の収入・課税状況 |

| 世帯構成 | 扶養親族や同居家族の有無 |

| 市区町村 | 地域独自の基準額・段階設定 |

制度改正や法的変更の反映プロセス

介護保険料は3年に一度、介護保険制度の見直しやサービス提供コストの変動を踏まえて改定されます。制度改正時には、国による基本方針の発表後、各市町村や都道府県が地域の実情を反映した基準額を決定します。その過程で、社会保障制度全体のバランスや高齢化率、医療や福祉サービスの需要予測も加味されます。こうした変更が決定されると、住民には通知書や広報を通じて新しい保険料が周知され、一定期間内に行政手続きを経て反映されます。行政が公示する最新の保険料計算表や通知の確認が重要です。

削減・減免措置の種類と申請方法

所得が一定基準を下回る方や、災害・失業などのやむを得ない理由がある世帯には、保険料の削減や減免措置が設けられています。主な対象者や条件は以下の通りです。

-

生活保護受給世帯

-

所得の著しい減少が確認された場合

-

災害や失業など特別な事情がある場合

申請には、市区町村の窓口で指定された書類や証明書を提出する必要があります。支払いが困難な時は、早めの相談と正確な書類準備が安心に繋がります。手続きの流れとしては、窓口相談→必要書類の提出→審査→結果通知というステップとなり、不明点は窓口や公式案内で適切に確認しましょう。

年代別・世帯別に見る実質負担と賢い対応策の提案

高齢単身者・夫婦・扶養等、典型的世帯パターンの保険料目安

介護保険料は世帯構成や年齢、所得により大きく変動します。65歳以上の単身者、夫婦世帯、扶養家族がいる場合での金額を把握することが大切です。

下記のテーブルは、65歳・75歳以上など主要な年齢層ごとの目安と、所得段階に応じた例を示しています。

| 年齢 | 世帯パターン | 所得段階 | 月額保険料目安(円) |

|---|---|---|---|

| 65歳以上単身 | 無職(年金のみ) | 最低所得層 | 3,000〜4,000 |

| 65歳以上夫婦 | 年金・所得平均 | 中位所得層 | 4,000〜7,000 |

| 75歳以上単身 | 年金+扶養 | 低〜中所得層 | 3,500〜6,000 |

| 75歳以上夫婦 | 年金・給与併用 | 高所得層 | 6,000〜12,000 |

よくある疑問点:

-

介護保険料は自治体ごとに金額が異なります。

-

夫婦ともに65歳以上の場合、各自が自身の保険料を負担します。

-

扶養に入っていても、所得によっては減免の対象となるケースがあります。

就労状況別(給与所得者・自営業・年金受給者)のポイント比較

介護保険料の計算は就業形態によっても大きく変わります。会社員や公務員などの給与所得者は特別徴収(年金や給与から天引き)が基本です。自営業や無職の場合は普通徴収となることが多く、納付書や口座振替で支払います。

| 就労状況 | 納付方法 | 計算基準となる収入 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 給与所得者 | 特別徴収(天引き) | 給与・年金・賞与 | 給与支給額に応じて自動計算 |

| 自営業 | 普通徴収 | 所得・事業収入 | 申告内容により変動あり、納付期限に注意 |

| 年金受給者 | 特別徴収 | 公的年金 | 年金額および前年所得で金額が決定 |

ポイント整理:

-

給与所得者は給与以外の所得がある場合、申告が必要な場合もあります。

-

自営業の方は収入の変化によって保険料負担も毎年度変動します。所得控除の適用漏れに注意しましょう。

-

年金だけで生活している方は、特別徴収が基本ですが、年金額ごとに所得段階が変わるため、金額も変動します。

保険料節約と手続きを意識した実践的アドバイス

介護保険料の節約には、市区町村で案内している減免申請や控除制度の活用が効果的です。収入が大幅に減った場合や、災害・特別な事情があるときは、役所に相談すれば保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。

保険料負担を抑えるための具体策:

-

所得控除の確認

所得税や住民税で適用される各種控除が正しく反映されているか確認しましょう。

-

減免申請の利用

失業や事業収入の減少、災害など特別な理由がある場合、市区町村窓口で減免申請ができます。

-

納付方法の見直し

口座振替で納付することで、納め忘れを防ぐだけでなく、一部自治体では手数料軽減やポイント還元の対象になる場合もあります。

-

早期相談

保険料の納付が困難な場合、滞納する前に必ず自治体に相談しましょう。滞納期間によっては介護サービスに制限がかかることもあるため、早めの対応が重要です。

参考リスト:

-

減免情報は各自治体ホームページで公開されています。

-

介護保険料の計算シミュレーションは横浜市・大阪市・静岡市・福岡市など多くの自治体サイトで利用可能です。

-

控除や減免が適用される条件は年度や自治体ごとに異なるため、最新の案内を確認してください。

問い合わせ・相談窓口と最新よくある質問の対応策

相談窓口・行政連絡先一覧の具体的案内

介護保険料や計算方法について疑問や不安がある場合は、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口へご相談ください。市区町村ごとに専門の相談窓口が設置されており、保険料計算や納付方法、減免制度の申請、支払い状況の確認など、幅広いサポートを受けることが可能です。

| 自治体 | 連絡先例 | 主な問い合わせ内容 |

|---|---|---|

| 横浜市 | 各区役所福祉保険課 | 計算方法・納付・減免・申請手続き |

| 大阪市 | 区役所介護保険担当 | 介護保険料シミュレーション・支払 |

| 静岡市 | 介護保険課 | 保険料算定・障害者控除 |

| 福岡市 | 市役所高齢福祉課 | 年金天引き・減免・滞納対応 |

| 各自治体共通 | 住民票所在地の役所 | 全般的な案内窓口 |

申請は窓口への来所のほか、一部書類送付やウェブ申請に対応する自治体も増えています。市区町村の公式サイトで受付方法や書式を事前にご確認いただくと手続きがスムーズです。

利用者が多い質問例とその具体的回答

多くの方が関心を持つ内容をピックアップし、分かりやすく回答します。

-

介護保険料の計算方法は自治体ごとに違いますか?

- 市区町村ごとに基準額や所得段階が設定されており、住民税の課税状況や合計所得金額、年齢などで個別に算出されます。

-

65歳以上の介護保険料は年金から自動的に引かれますか?

- 年金額や受給状況により異なります。原則として年金からの特別徴収(天引き)となりますが、年金額が一定額未満の場合は口座振替など別途納付となる場合があります。

-

保険料の減免や軽減措置はありますか?

- 所得が一定基準に満たない場合や災害など特別な事情がある場合、申請により減免や軽減措置を受けられる制度が用意されています。窓口で対象条件や必要書類を確認してください。

-

保険料のシミュレーションはできますか?

- 多くの自治体が公式サイト上でシミュレーションツールを提供しており、横浜市・大阪市・静岡市・福岡市などで地域ごとの計算例や目安額を確認できます。

-

納付書を紛失した場合の対応方法は?

- 市区町村の担当窓口にご連絡いただければ再発行が可能です。早めの申請・手続きが大切です。

申請・トラブル時の注意事項および対応フロー

介護保険料の申請やトラブル時に注意したい重要ポイントを整理します。

-

申請漏れを防ぐポイント

- 年度初めや65歳到達時など、該当者リストに基づき通知書が届きます。内容の確認と申請手続きの期限遵守を心がけてください。

- 各種控除・減免申請の受付期間、提出書類の不備がないかを事前に役所の案内で確認しましょう。

-

トラブル・未納時のフローチャート

| ステップ | 対応内容 |

|---|---|

| 納付期日を過ぎた | 通知が届き、督促や延滞金が加算されることも |

| 納付書を紛失 | 窓口または電話・オンラインで再発行を依頼する |

| 減免申請を忘れた | 速やかに窓口へ連絡、事情により遡及申請が可能な場合も |

| 収入減や災害の場合 | 役所に相談し、減免や猶予制度を確認・申請する |

-

本⼈や家族が来所できない場合

- 委任状を利用して代理人手続きを行うことができます。窓口で必要書類と併せて案内を受けてください。

早期の相談と正確な情報確認がトラブル防止・迅速解決につながります。保険料・計算方法の不明点は一人で悩まず、必ず各自治体窓口へご相談ください。