突然の「介護認定の申請が必要」と言われて、不安や戸惑いを感じていませんか?厚生労働省の最新調査によると、【2023年度末時点で要介護(要支援含む)認定者数は約697万人】。今や、日本の高齢者の【約5人に1人】が介護認定を受けている現実があります。

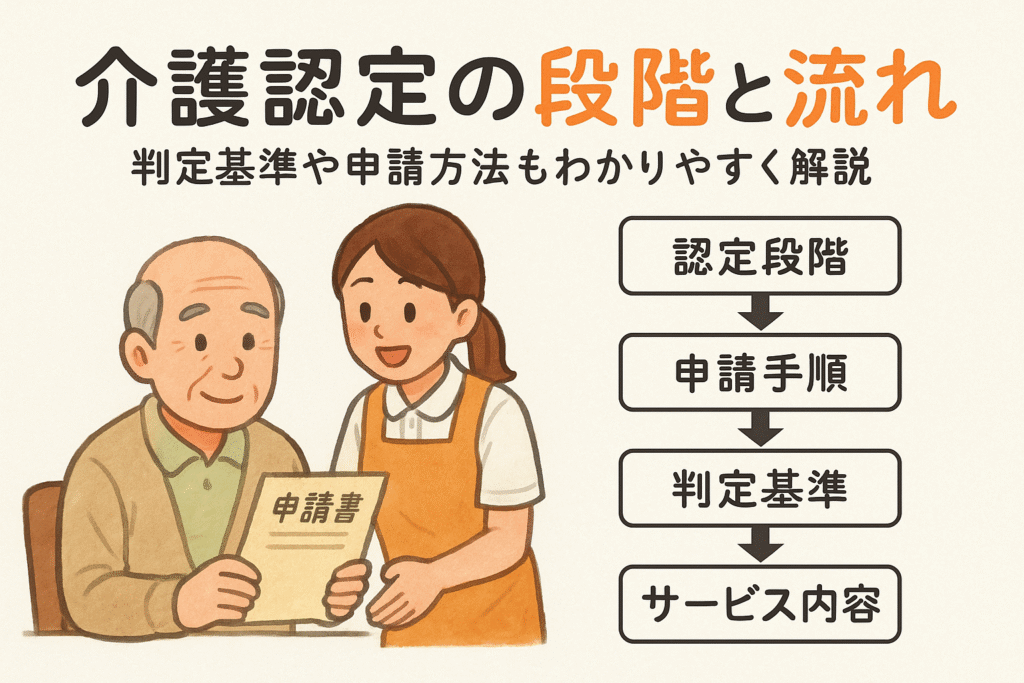

しかし、要支援1・2や要介護1~5の「段階」や申請・判定の流れ、「どの区分が当てはまるのか?」は分かりづらいもの。自分の大切な家族が本当に必要なサービスを受けられるのか、自己負担はいくらになるのか、一つ一つが大きな悩みですよね。

「申請手続きで失敗したら、もらえるはずの支援や給付を受け損ねる…」そんな不安を解消するため、本記事では段階別の判定基準・具体的なプロセス・最新の給付内容や費用負担まで、公的データと専門知識をもとに分かりやすく解説します。

最後まで読むと、スムーズに申請を進め思い通りの支援を受けられる「正しい準備方法と制度活用のコツ」が手に入ります。悩みや不安を、知識と情報でしっかりサポートします。

介護認定の段階とは?基礎から専門的に理解する全体像

介護認定は、介護を必要とする人がどの程度の支援が必要かを行政が判定し、適切な介護サービスを提供するための仕組みです。要介護認定の段階は、日本全国で共通の基準により判定されており、公的な介護保険制度に基づき実施されています。各段階ごとに利用できるサービスや支給額、介護サービス料金などが変わるため、介護認定を正しく理解することで、生活の安心や介護負担の軽減につながります。

介護認定の段階の基本定義と8段階区分の詳細

介護認定には、非該当(自立)、要支援1・2、要介護1~5の8段階区分があります。それぞれの区分には基準と特徴があり、支給限度額やサービス利用内容も大きく異なります。

| 区分 | 主な特徴 | 目安となる状態 |

|---|---|---|

| 非該当 | 自立、介護不要 | 日常生活に介助不要 |

| 要支援1 | 軽い見守り・一部支援が必要 | 歩行や家事で部分的サポートが必要 |

| 要支援2 | 生活全般により多くの支援が必要 | 立ち上がり、外出に人の助けがいる |

| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 移動や食事時の一部介助が必要 |

| 要介護2 | 一定程度の介助が必要 | 入浴や排せつ等でも介助が必要 |

| 要介護3 | 全般的な介助が必要 | 多くの基本動作で日常的に介助が必要 |

| 要介護4 | ほぼ全介助、認知症症状や身体機能低下が進行 | ほぼ寝たきりや認知機能大きく低下 |

| 要介護5 | 全面的な介助が必要 | 意思伝達も困難。生命維持でも手厚い介助が必要 |

この段階の違いを把握することで、どのようなサービスやお金が受け取れるのかを具体的にイメージできます。

要支援と要介護の違いと具体的特徴

要支援と要介護は、主に必要な介護サポートの重さで分かれています。

- 要支援:生活機能の低下や筋力低下で一部サポートが必要な状態。主に介護予防サービスの対象となり、日常生活活動の自立を目指します。

- 要介護:日常生活のほぼ全面で支援・介助が必要。段階が進むごとに身体的・認知的な支援が増え、在宅介護・施設介護の選択肢も広がります。

この違いを理解することで、申請やサービス選びがスムーズになります。

介護認定区分の分類根拠と行政的意義

介護認定区分は、全国一律の調査票と判定基準に基づき決定されます。自治体の認定調査員による訪問や主治医意見書が根拠となり、判定は公平性と客観性を重視しています。行政的な意義として、公平なサービス提供と財政上の適正な資源配分を実現し、必要な支援が確実に行き渡る制度運用を維持しています。

介護認定の歴史的背景と制度の進化

日本の介護認定の仕組みは、高齢社会の進展に伴い誕生しました。介護の社会化や家族負担軽減を目的に、1990年代後半から議論が進み、2000年に介護保険制度が施行されました。

介護保険制度開始以降の変更点の経緯と最新動向

制度開始後、要介護認定の基準や区分は何度か見直されてきました。最新では認知症や多様な高齢者像への対応が強化され、多職種連携による認定調査体制の充実、申請のオンライン化も進んでいます。厚生労働省主導で定期的な見直しが続き、今後も社会的要請や介護現場の変化に合わせて、より公平で柔軟な認定制度の運用が期待されています。

介護認定申請の流れを専門的に解説:申請から判定までの詳細プロセス

地域包括支援センターや役所窓口での申請手順

介護認定を受けるには、まず地域包括支援センターや市区町村役所の窓口で申請を行います。高齢者本人やその家族が申請でき、場合によってはケアマネジャーなど第三者による代理申請も可能です。申請後、自治体から必要書類の案内や今後の流れについて説明があります。以下の書類とポイントを押さえることで、スムーズな申請ができます。

申請に必要な書類一覧と準備のポイント

介護認定申請時に必要な主な書類は次の通りです。

| 書類名 | 準備ポイント |

|---|---|

| 介護保険被保険者証 | 有効期限内で本人のものを用意する |

| 申請書 | 市区町村の窓口で入手・記入 |

| 主治医情報 | 診療を受けている場合は病院や医師名を正確に記載 |

| 印鑑 | 代理人や家族が申請する場合は認印が必要 |

そのほか、本人確認書類や申請理由の説明を求められる場合があります。提出前は記載漏れや書類の不備がないかを丁寧にチェックしましょう。

認定調査の実態:訪問調査の調査項目と方法

申請後は、自治体が指名する調査員が自宅や入院先を訪問し、心身の状態を確認します。この訪問調査では、身体機能・日常生活動作・認知症の有無など全国共通の調査票に基づき聞き取りと観察を実施します。調査項目は約74項目で、例えば食事・排せつ・移動・衣服の着脱・認知機能・行動障害などを具体的にチェックします。

訪問調査は20~30分ほどかかり、調査員は本人だけでなく家族や介護者にも生活状況を丁寧に確認します。根拠あるデータ収集が介護認定区分の正確な判断に直結するため、日々の様子を正しく伝えることが重要です。

調査員の専門性と主治医意見書の役割

調査員は介護や福祉の分野に精通した専門職です。調査で得られた情報は、主治医が作成する意見書とともに認定審査会へ送付されます。主治医意見書は、慢性的な疾患や認知症の状態、生活機能の現状について医学的見地から評価される重要な資料です。医師の診断結果と調査内容が総合的に評価されるため、両者の内容にズレが生じないよう、事前に主治医に状態をしっかり伝えておきましょう。

一次判定・二次判定の判定基準と評価ロジックの解説

訪問調査と主治医意見書に基づき、要介護度の判定が進みます。一次判定はコンピューターによる自動判定で、調査項目を定量的に分析し、「要支援」「要介護」のいずれかの区分と段階を仮決定します。続いて二次判定では、介護認定審査会の専門委員が個々の生活状況・医師の意見書・社会的環境などを考慮して総合的な判断を行います。身体状況や認知症の程度が判定基準となり、厚生労働省による「要介護認定基準表」にしたがって客観的かつ公平に審査が進みます。

| 判定区分 | 基準例 |

|---|---|

| 非該当 | 日常生活自立、支援・介護ほぼ不要 |

| 要支援1~2 | 状態安定・一部に軽度な生活支援が必要 |

| 要介護1~5 | 日常生活で継続的な介護や介助が必要とされる段階的区分 |

判定通知までの期間と再調査・異議申立ての流れ

通常は申請から30日以内に判定結果が郵送されます。判定区分に納得できない場合や生活状態が変化した場合、「再調査」や「異議申立て」が可能です。申請からサービス利用開始までは一定の期間を要するため、早めの申請と事前準備が大切です。なお、認定区分には有効期限があり、期限が近づくと自動更新通知が届きます。更新時や心身の状態変動時には、再度調査と判定が行われます。

介護認定の段階ごとの判定基準・状態一覧と見分け方

介護認定は、利用者の心身状態と生活能力をもとに非該当・要支援・要介護の8区分で判定されます。日本の介護保険制度では、段階ごとの見分け方と支援内容が明確に区分されており、生活の困りごとや自立度、認知症の有無、身体機能などが基準となります。

下記の早わかり表で、各段階の特徴や支給限度額、目安になる基準を整理しました。

| 区分 | 認定基準と状態の目安 | 月額支給限度額(参考) | 利用できるサービス例 |

|---|---|---|---|

| 非該当 | 介護不要・自立 | – | 自治体の介護予防等 |

| 要支援1 | 軽度の支援(見守り・一部サポート) | 約5,032単位 | 介護予防サービス |

| 要支援2 | 支援量・頻度増加、生活力低下 | 約10,531単位 | 介護予防サービス |

| 要介護1 | 一部介助要・立ち上がりや移動が困難 | 約16,765単位 | 訪問・通所・デイ等 |

| 要介護2 | 複数介助要・認知症初期・見守り多い | 約19,705単位 | 身体介護・各種福祉支援 |

| 要介護3 | 全般的な介助が必要・認知症進行 | 約27,048単位 | 日常全面的補助 |

| 要介護4 | ほとんど全て要介助・意思疎通困難 | 約30,938単位 | 在宅/施設サービス |

| 要介護5 | 全面的な介助必要・寝たきり・重度認知症 | 約36,217単位 | 施設入所/在宅重度ケア |

この区分により、介護サービスの内容や費用負担も大きく変化します。自身や家族の状態に合ったサービス選びに、基準をしっかり確認することが重要です。

要支援1・2および要介護1〜5の段階別判断基準

介護認定の段階を判断する際は、身体機能の低下や日常生活動作の困難度、認知症の症状、生活自立度の低下が主なポイントとなります。

段階別の特徴は次のとおりです。

- 要支援1: 軽い介助や見守りが必要。歩行は自立可能だが、家事や外出で不安あり。

- 要支援2: 生活全般で支えが必要に。調理・掃除・買い物での支援や見守り回数が増加。

- 要介護1: 部分介助が必要。立ち上がり、移動、排せつにサポート。認知機能は軽度低下。

- 要介護2: 生活の多くで介助や手引きが必要。認知症徴候がみられることも。

- 要介護3: 約半数が認知症。全介助またはほぼそれに近い生活。自力での移動困難。

- 要介護4: ほぼ全ての行為で介助が必須。意思疎通も難しくなる。

- 要介護5: 身体機能・認知機能ともに著しく低下。寝たきりや全介助。

この基準をもとに、ケアマネジャーや自治体職員が適切な判定を行っています。

身体的状態・認知機能・生活能力の具体的評価ポイント

介護認定判定時の重要評価ポイントを以下にまとめます。

- 身体的状態

- 移動・歩行の自立度

- 食事や排泄の自力可否

- 入浴・更衣・衛生管理能力

- 認知機能

- 時間・場所・人の認識の精度

- 記憶障害や理解力低下の有無

- 判断力や会話の成立状況

- 生活能力

- 日常生活の自立度(家事・買い物・金銭管理)

- 服薬管理や危険回避の能力

- 一人での生活維持が可能か

こうした複数の観点を総合的に調査し、適正な介護度を判定します。

認知症患者の介護認定の段階と対応の違い

認知症患者の場合、身体的な介助量だけでなく認知症特有の症状やリスク管理が重視されます。具体的には、もの忘れによる徘徊や危険行動、意思疎通の難しさが介護度の判定に直接影響を与えます。

認知症が主な認定理由となる場合、以下のポイントが基準となります。

- 軽度認知症:要介護1~2の判定例が多い

- 中等度:日常生活に支障、要介護3~4が一般的

- 重度(意思疎通困難・寝たきり併発):要介護5

| 認知症レベル | 主な状態例 | 判定区分の目安 |

|---|---|---|

| 軽度(初期症状) | 記憶があいまい・見守りが必要 | 要支援2〜要介護2 |

| 中等度 | 徘徊・失見当・日常生活に危険 | 要介護3〜4 |

| 重度(終末期等) | 危険行動多発・意思疎通困難・寝たきり | 要介護5 |

認知症の進行度や生活への支障度合いによって、適切なサービスを選択することが重要です。

認知症の症状別に見る判定区分の特徴

- 物忘れや判断力の低下が主な症状の場合:訪問介護・監督的支援主体、要支援または要介護2まで

- 徘徊・失見当・生活障害が顕著な場合:中等度~要介護3以上

- 意思疎通や全身管理が困難な場合:全身介護中心、要介護4~5

介護度に応じて受けられる福祉サービスの種類も変化するため、症状と介護区分の連動性が非常に重要です。

要介護度境界線の具体例と介護サービス選択の指標

判定段階の境界線では、生活自立度や介護現場での日常的な支援量の違いがポイントになります。

代表的なケースは以下のとおりです。

- 要支援2と要介護1の境目

- 要支援2:家事や一部生活動作のサポート中心

- 要介護1:排せつ・移動・入浴など身体介護が必要

- 要介護2と要介護3の差異

- 要介護2:複数動作に手助け、認知機能は中等度

- 要介護3:ほぼ全般的に介護が必要、認知症や身体障害が進行

要支援2と要介護1、要介護2と3の判定差異の実例

- 要支援2と要介護1の違い:

- 要支援2:歩行や身の回りは自力、家事や服薬で見守り

- 要介護1:歩行が不安定、トイレや入浴に一部介助が入る

- 要介護2と3の違い:

- 要介護2:食事や移動の多くは自立しているが、頻繁なサポートが必要

- 要介護3:立ち上がりや歩行も困難、全般的に介助を要し、介護時間が大幅増加

サービスの選択では、実際の生活でどの行為に何分、どれだけ手助けが必要かを具体的に記録することが、より適正な認定と介護計画の策定に役立ちます。

介護認定の段階別に受けられる介護サービス内容と利用条件

段階ごとの介護保険サービス利用範囲の詳細

介護認定は非該当・要支援1/2・要介護1~5の8段階で判定されます。この区分により受けられる介護保険サービスの範囲と内容が異なります。要支援認定の場合は主に介護予防サービスが中心となり、必要に応じて通所・訪問型サービスが一定の枠内で利用可能です。

要介護認定を受けると、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具貸与など多様なサービスが選択でき、介護度が高いほど利用限度額も大きくなります。下記テーブルで具体的な区分と主なサービス内容を整理しています。

| 区分 | 主なサービス利用範囲 | 支給限度額(月単位)目安 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 介護予防通所・訪問、福祉用具 | 約50,320円 |

| 要支援2 | 要支援1+短期入所、予防居宅療養管理指導等 | 約104,730円 |

| 要介護1 | 訪問介護、通所介護、訪問看護、福祉用具 | 約167,650円 |

| 要介護2 | 上記+より頻度の高いサービス、介護相談など | 約197,050円 |

| 要介護3 | 施設系サービスも選択可能、訪問・通所頻度増 | 約270,480円 |

| 要介護4 | 重度介護に対応の施設・居宅サービス | 約309,380円 |

| 要介護5 | 全面的な介護・介助が必要なサービス全般 | 約362,170円 |

訪問介護・デイサービス・ショートステイの具体的利用条件

訪問介護は、身体介助から生活援助まで日常のサポートを自宅で受けられるサービスです。介護度により利用できる時間と回数に上限があります。デイサービスは通所による生活支援や機能訓練が中心で、要介護1以上で利用しやすくなります。

ショートステイは、家族の支援が困難な時などに一時的に施設入所できるサービスです。要介護度に応じて連続利用できる日数や合計利用日数に制限が設けられています。利用にあたっては主治医意見書やケアマネジャー作成のケアプランが必要です。

- 強調ポイント

- 要支援は主に予防サービス

- 要介護2以上で多様なサービスを選択可能

- ケアマネジャーのプランが不可欠

介護サービス利用による自己負担額の仕組み

介護保険サービスは原則1割~3割の自己負担となります。所得や区分によって負担割合が変わるほか、サービス利用には各段階で「支給限度基準額」以上は全額自己負担となるため注意が必要です。

| 利用者負担割合 | 主な対象 | 費用区分 |

|---|---|---|

| 1割 | 一般的な利用者 | 基準月額まで |

| 2割 | 一定以上所得者 | 基準月額まで |

| 3割 | 高所得者 | 基準月額まで |

利用回数やサービス内容によって費用は異なり、要介護度が高いほど利用上限(支給限度)が大きく、対応できるサービスも増加します。日常のケア内容と介護保険外の実費負担も合わせて確認しておきましょう。

サービス利用回数制限と利用料の負担限度額区分

介護度ごとに月当たりの支給限度額が定められており、限度内で各種サービスの回数や内容を組み合わせて利用します。限度額を超えた分は全額自己負担となるため、効率的な利用計画が重要です。

主なポイント

- 限度額は要介護度で決定

- 複数サービスはケアプランで調整

- 高額介護サービス費制度も利用可能

サービス例ごとの利用回数目安は、担当ケアマネジャーへの相談で最適化できます。

施設介護と在宅介護の選択肢別メリット・デメリット比較

施設介護は特別養護老人ホームやグループホームなどがあり、重度の要介護者や認知症高齢者の長期間にわたるケアに適しています。在宅介護は自宅で生活しながらサービスを組み合わせて柔軟に利用できます。

| 項目 | 施設介護 | 在宅介護 |

|---|---|---|

| 主な利用者 | 要介護3以上が多い、認知症高齢者など | 要支援1~要介護5まで対応可能 |

| メリット | 24時間体制のケア、医療サポート | 住み慣れた環境、多様なサービス選択が可能 |

| デメリット | 費用が高額になりやすい、個別性に制約が生じる | 家族の負担や介護力に左右されやすい |

どちらの方法にも特有の課題と利点があるため、本人と家族の状況・希望・経済力に適した選択が求められます。

特養・グループホーム利用時の要介護度別対応

特別養護老人ホーム(特養)は原則として要介護3以上から入所可能です。グループホームは認知症高齢者が対象で、要支援2または要介護1以上とされています。

- 特養

- 常時介護が必要な重度者向け

- 入所待機が長い場合も多い

- グループホーム

- 認知症の方対象、少人数制で生活支援が手厚い

- 地域密着型で家庭的な雰囲気

入所要件や利用料は施設ごとに異なり、要介護度と認知症の進行度、家族状況などを踏まえて最適な施設を選択しましょう。

介護保険利用者負担の段階別制度設計と負担割合・限度額の詳解

介護保険制度では、利用者の収入や資産に応じて負担割合や限度額が異なります。段階別に制度設計がされており、負担水準が生活状況にマッチするよう細かく設定されていることが特徴です。特に高齢化により利用者が多様化している今、正確な知識がサービス選択や家計管理に直結します。負担割合や限度額は、年金や所得の状況に応じて異なるため、事前確認が重要です。

介護保険負担割合4段階の具体内容と判定基準

介護保険の自己負担割合は1割、2割、3割の4段階に分かれています。これらは被保険者の所得状況や住民税課税状況、年金収入などを元に判定されます。

- 1割負担: 市町村民税非課税世帯や低所得者世帯

- 2割負担: 一定以上の所得がある世帯

- 3割負担: 収入が高い世帯や富裕層

- 特例段階: 特定の事情による例外措置

下記のテーブルで、負担割合の違いや基準を確認できます。

| 負担割合 | 所得基準の目安 | 主な適用例 |

|---|---|---|

| 1割 | 年金収入などが一定以下 | 高齢単身・低所得世帯 |

| 2割 | 年金収入などが一定以上 | 平均的な所得の世帯 |

| 3割 | 年金収入が高額の場合 | 富裕層 |

| 特例 | 特別な事由による減免 | 一時的な減免・災害時対応 |

負担限度額認定証の取得条件とメリット

負担限度額認定証は、主に所得が低い利用者が取得可能です。要件を満たす場合、自己負担額の上限が設定されます。これにより、施設サービス利用時の食費や居住費が大幅に軽減されます。

主な取得条件

- 市町村民税非課税世帯であること

- 預貯金が一定額以下であること

- 年金等の収入が規定未満であること

メリット

- 食費・居住費が定額で上限管理

- 家計への負担が大幅に軽減

- 必要なサービスを継続的に利用できる

利用者負担額の算出方法と費用の透明化

利用者の負担額は、利用した介護サービスの総額から保険給付分を差し引いた分を支払います。自己負担割合ごとに費用が異なるため、明細のチェックが重要です。代表的な算出例は以下の通りです。

- 介護サービス費 10万円の場合

- 1割負担:1万円の支払い

- 2割負担:2万円の支払い

- 3割負担:3万円の支払い

利用するサービス内容や回数によっても変動しますが、料金表や請求書で負担額が明示されるため、家計管理がしやすくなっています。また、利用明細の保存や事前相談を活用することで、無駄な出費を防げます。

家計負担軽減策や減免制度の活用例

介護保険には、経済的負担を軽減するための制度や減免措置が用意されています。

- 負担限度額認定証の利用

- 高額介護サービス費制度

- 一時的な収入減に伴う特例減免

- 自治体独自のサポートや相談窓口

これらの制度を活用することで、一時的な収入減や高額な利用時にも安心して介護サービスを継続可能です。

負担段階変更の申請手続きと影響の考慮点

負担段階の見直しや変更は、所得や家計状況の変化が生じた際に申請できます。主な手続きは、市区町村の窓口で必要書類や証明書を提出することです。審査の上で負担割合が変わり、新しいサービス利用計画や負担限度額が適用されます。

変更にあたっては、変更に伴う介護サービスの内容や利用できる上限額、家計への影響にも目を向けましょう。家族やケアマネジャーとの相談によって、安心できるサービス利用が実現します。

介護認定の段階を踏まえた経済的支援と給付金・医療費助成概要

介護認定の段階ごとに受けられる経済的支援や給付金、医療費助成には大きな違いがあります。要介護認定を受けた方は、それぞれの区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、介護保険や各種制度の支援を受けることができます。特に要介護度が高くなるほど利用できるサービス量や給付額が増えるため、自身や家族の状況に合わせた制度選びが重要となります。

段階別の給付金・手当の種類と受給基準

要介護認定では各段階ごとに利用可能な給付金や手当が異なります。主な手当とその基準を一覧表で整理しました。

| 区分 | 支給限度額(月) | 受給できる主なサービス例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 約5,032単位 | 介護予防サービス、軽度の在宅支援 |

| 要支援2 | 約10,531単位 | 同上+訪問・通所リハビリ等 |

| 要介護1 | 約16,765単位 | デイサービス、訪問介護、福祉用具レンタル |

| 要介護2 | 約19,705単位 | ケアプラン拡充、福祉用具追加、入浴サービス等 |

| 要介護3 | 約27,048単位 | 施設入所可能、看護・リハビリ強化 |

| 要介護4 | 約30,938単位 | ほぼ全介助、特別養護老人ホーム等 |

| 要介護5 | 約36,217単位 | 全面的な介護、医療的ケア・専門施設入所可 |

利用者負担は1~3割で、要介護認定の区分が上がるほど給付限度額とサービスの幅が広がります。

介護保険給付と社会福祉制度の連携

介護認定を受けると介護保険サービス以外にも自治体独自の支援や社会福祉制度が利用できます。

- とくに非課税世帯や一人暮らし高齢者、認知症高齢者については利用できる補助が多く、住宅改修支援や家族介護者への助成、緊急通報装置貸与など細かなサポートが用意されています。

- 地域包括支援センター等で詳細の相談ができるので、制度の併用で経済的負担を軽減しましょう。

医療費控除や高額介護サービス費制度の活用法

介護費用に関する負担軽減策として医療費控除や高額介護サービス費制度があります。これらは要介護認定の段階に関係なく重要な制度です。

- 医療費控除は、介護サービスや介護施設での費用も対象となる場合が多いので確定申告の際は領収書や明細を整理しておくことが大切です。

- 高額介護サービス費は、所定の上限を超えた自己負担分が払い戻される制度で、所得や世帯構成により上限が異なります。

| 制度名 | 概要・条件 |

|---|---|

| 医療費控除 | 年間10万円または所得の5%を超えた部分が控除 |

| 高額介護サービス費 | 一定金額を超える自己負担分が払い戻し対象 |

領収書の保管や市区町村への相談で、うっかり控除・手当を見落とさないようご注意ください。

特養や在宅介護利用者向けの助成・補助制度

特別養護老人ホームや在宅介護を利用する方にも経済的負担を軽減するための助成・補助があります。

- 特養入所者の補足給付(居住費・食費の軽減)

- 訪問介護・デイサービス回数の上限緩和制度

- 地域生活支援事業や要介護認定を活用した住宅改修費の支給

これらは所得や要介護段階、生活状況に応じて適用範囲が異なります。申請手続きは担当のケアマネジャーや市役所で確認できます。

生活保護受給者の介護認定の段階と支援制度の違い

生活保護を受給している方も、介護認定を受けて介護サービスを利用できますが、制度の運用や自己負担割合に違いがあります。

- 生活保護受給者は原則として自己負担なしで介護保険サービスの利用が可能

- 介護認定の段階に応じてサービス量の上限は一般と同様に設定

- 介護施設入所時の一部負担金や食費、日常生活費は別途支給の対象

- 医療扶助や居宅生活移行支援など他の福祉制度との連携強化

市区町村のケースワーカーや福祉事務所に早めに相談し、支援を最大限活用することが重要です。

このように、介護認定の段階に応じた経済的支援や助成制度を適切に利用することで、家族の負担を減らし、安心できるケアを実現できます。

介護認定の段階変化時の区分変更申請と更新手続きの詳細

介護認定は、介護状態の変化や生活環境の変動により見直しが必要となることがあります。認定区分が変わるタイミングや手続きを理解し、適切に対応することで、より最適な介護サービスを利用できます。ここでは、区分変更申請と定期的な更新手続きの概要を専門的に解説します。

介護状態変化に応じた区分変更申請の流れ

介護保険の認定区分は、要支援から要介護まで計8段階に分かれています。利用者の介護状態が大きく変化した場合、「区分変更申請」を行うことで現在の状態に合った適切なサポートを受けられるようになります。

区分変更申請の基本的な流れ

- 利用者または家族が市区町村の窓口や担当ケアマネジャーに申請

- 状態変化の根拠となる診断書や意見書を提出

- 認定調査員が自宅や施設を訪問し、現状を詳しく調査

- 主治医意見書と調査結果が介護認定審査会で審査され、 新たな認定区分が通知される

主な区分変更の理由

- 認知症の進行や身体機能の低下

- 入退院や一人暮らしへの移行

- 生活支援が必要になった時

状態が見合わなくなったと感じたら、早めに申請手続きを行うことで介護負担の軽減が期待できます。

判定基準の再評価ポイントと申請書類の準備

区分変更には、判定の基準を再評価するポイントが存在します。主に以下の要素が重視されます。

再評価ポイント

- 日常生活動作(食事・排せつ・入浴・移動など)の自立度合い

- 認知症の進行度や記憶障害の有無

- 介助が必要な時間や頻度

- 医療的ケアや特別な支援の必要性

必要な申請書類

| 書類名 | 主な内容とポイント |

|---|---|

| 区分変更申請書 | 変更理由、連絡先、必要事項を記入 |

| 主治医意見書 | 最新の診断や症状、医学的見解を記載 |

| 状態変化の記録 | 介護日誌やケアマネジャーの意見 |

| その他証明書類 | 診断書、退院証明、福祉サービス利用状況 |

各書類は市区町村によって様式が異なる場合があるため、事前に地域の窓口で確認することが重要です。

更新認定のタイミングと必要書類

介護認定には有効期限があるため、定期的な「更新認定」の手続きが必要です。期限が近づくと自治体から通知が届きます。

更新認定の主なタイミングと流れ

- 有効期限の約60日前から案内が送付

- 必要な申請書と同意書などを提出

- 調査員が訪問し実態調査を実施

- 審査会で現状が評価され、更新の認定区分が通知される

必要書類一覧

- 更新申請書

- 介護保険被保険者証

- 主治医意見書(再提出が求められるケースあり)

サービスの内容や利用限度額も見直されるため、現状の生活に合ったサポートを受けるには、忘れずに更新手続きを行いましょう。

更新時のよくあるトラブルと回避策

更新認定の際にはさまざまなトラブルが発生することがあります。

代表的なトラブルと対策

- 書類不備による認定の遅延:各申請書は事前によく確認し、不明点は地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する

- 状態の変化漏れ:普段の介護状況をメモしておき、調査時にしっかり伝える

- 主治医意見書の取得の遅れ:早めに医療機関に依頼し、余裕をもって準備する

書類点検チェックリスト

- 必要事項がすべて記入されているか

- 押印・署名の漏れがないか

- 主治医の意見書の日付が最新か

こうした注意点を守ることで、円滑な更新認定が可能になります。

介護認定の取り消し・再審査事例の解説

介護認定の有効期間中でも、状態が改善した場合や要件に該当しなくなった時に「介護認定の取り消し」や「再審査」が行われることがあります。

取り消し・再審査の主な理由

- 身体機能や認知症症状の大幅な改善

- 施設入所による要介護度変更

- 不正受給や虚偽申請が発覚した場合

再審査の流れ

- 市区町村へ異議申し立ての書類提出

- 必要に応じて再調査・再度意見書の提出

- 介護認定審査会で再審査・結果の通知

取り消しや再審査後は、サービス内容や料金体系が変わることがあるため、事前に自治体や担当者としっかり相談を行うことが望まれます。

介護認定の段階別のよくある質問を織り交ぜたサポート情報

申請・判定に関するよくある疑問と回答を体系的に解説

介護認定の申請や判定については多くの疑問が寄せられます。ここでは実際に多い質問とその回答をまとめます。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 介護認定には何段階ありますか? | 8段階(非該当、要支援1・2、要介護1~5)に分かれます。 |

| 認定基準はどのように決められますか? | 心身の状態、生活状況、医師の意見書、認知症の有無など総合的に判定されます。 |

| 申請後はどのような流れですか? | 市区町村窓口で申請→訪問調査→主治医意見書→審査会判定→通知の流れです。 |

| 介護度によるサービスの違いは? | 段階ごとに支給上限額や利用可能サービスが異なります。下記の表を参照ください。 |

| 区分 | 要支援・要介護の内容例 | 支給限度額(月・参考) |

|---|---|---|

| 要支援1 | 軽度サポート・見守り | 約5,000単位 |

| 要支援2 | 生活支援が必要 | 約10,500単位 |

| 要介護1 | 部分的な介助が必要 | 約16,700単位 |

| 要介護5 | 全面的な介護が必要 | 約36,000単位 |

利用者の状態や必要なサービスに合わせて制度活用を検討しましょう。

認知症の介護認定や申請時の注意点

認知症の場合も介護認定の対象です。申請時には以下の点が重要です。

- 認知機能の低下が見られる場合、主治医意見書の記載や訪問調査員への詳しい説明が必要です。

- 体は元気でも生活や行動に困難がある場合、認知症による介護認定レベルが設定されることがあります。

- 認知症であっても症状や日常生活への影響度によって要支援・要介護の段階は異なります。

申請時は「できないこと・支援が必要な具体例」を整理し、正確に伝えることが判定のポイントとなります。

地域包括支援センター・ケアマネジャーの効果的な利用法

地域包括支援センターとケアマネジャーは申請からサービス開始までの重要なサポーターです。

- 申請書類の準備や手続きのサポートを受けられます。

- 要介護認定後のケアプラン作成において、各段階で活用できる介護サービスや施設利用、デイサービス回数などの調整も専門家に相談できます。

- 介護度ごとの料金やサービス内容も個別に説明してもらえます。

家族だけで悩まず、地域や専門職への早めの相談が安心につながります。

家族の介護負担軽減に繋がる相談先の活用方法

家族の負担を減らすためには、以下の相談先を積極的に活用しましょう。

- 地域包括支援センターでの無料相談

- ケアマネジャーへのケアプラン作成依頼

- デイサービスや訪問サービスの試利用

早期相談によって利用者本人だけでなく家族も安心できる支援体制を整えましょう。

利用者が知っておくべき制度の最新状況と問い合わせ先

介護保険制度は随時改正やサービス内容の見直しが行われています。2025年度以降も段階ごとの基準や支給限度額に変更が加えられる場合があります。

- 制度の最新情報や給付金、サービス料金表、要介護度の基準一覧表などは市区町村の公式サイトや厚生労働省発表の「要介護認定区分早わかり表(PDF)」などで確認できます。

- 手続きや費用、個別の相談がある場合はお住まいの市区町村窓口もしくは介護保険課に問い合わせると安心です。

正確な情報取得と疑問解消のために、信頼できる公的窓口の活用をおすすめします。

介護認定の段階と今後の制度動向:2025年以降の見通しと準備

政策変更や改正ポイントの最新情報概要

2025年以降、介護認定の段階やサービス提供体制に大きな影響を与える政策変更が予定されています。特に高齢化の加速に伴い、介護認定の段階基準や判定方法の見直し、在宅介護支援や地域包括ケアシステムの拡充が進んでいます。現在の介護認定は「非該当、要支援1・2、要介護1〜5」の8区分で運用されていますが、今後は認知症高齢者への追加対応や、要支援・要介護間の移行支援強化など、きめ細かな制度改正が検討されています。利用者やご家族は、最新の制度変更を把握し、ご自身や家族の状態に合ったサービス利用計画を早めに立てることが重要です。

高齢化社会の進展に伴う認定制度の将来的な方向性

高齢者人口の増加に伴い、介護認定制度の将来的な方向性にも注目が集まっています。認定段階の判断基準は、運動機能の低下や認知症の進行など、個々の生活状況や症状をより詳しく反映する方向へ改正が進みます。例えば「要支援2」から「要介護1」への区分変更の判定には、日常生活の自立度や認知機能低下の実態が重視されるようになっています。また、効率的な医療・介護連携の強化が求められ、施設と在宅の橋渡し役となるケアマネジャーの役割が拡大しています。今後もICT活用やAI判定補助の導入など、先進技術を取り入れた審査体制の高度化が期待されています。

介護認定の段階に関わる最新公的データの引用と分析

介護認定の段階別割合や介護度ごとの利用者数など、公的データの分析は重要です。直近の集計によると、要介護認定区分の中で最も多いのは「要介護1」と「要介護2」で、全体の約40%を占めています。また、認知症高齢者の増加に伴い「要介護3」以上が占める割合も上昇傾向です。下記は最新の区分別割合の一例です。

| 認定区分 | 割合(%) | 主な状態・特徴 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 13 | 軽度の支援が必要 |

| 要支援2 | 16 | 歩行や家事に一定の支援が必要 |

| 要介護1 | 22 | 基本的な生活に部分介助が必要 |

| 要介護2 | 18 | 生活全般に介護の支援が必要 |

| 要介護3 | 15 | 常に介護が必要、認知機能低下を伴う |

| 要介護4 | 9 | 全面的な介護がほぼ毎日必要 |

| 要介護5 | 7 | 日常生活すべてで介助が必須 |

このように、どの段階でどのサービスが利用できるのか正確に把握することが適切なサービス利用や将来設計に不可欠です。

制度変化に備えた家庭・施設での具体的な対応策

家庭や施設で取り組むべき具体的な対応として以下が挙げられます。

- 認定区分の見直しスケジュールを事前確認する

- 要介護度ごとのサービス内容・料金表を把握する

- 早期のケアマネジャー相談で将来の生活設計を立てる

- 認知症進行や身体機能低下への備えに、介護予防やリハビリを取り入れる

- 公的情報や自治体配布の早わかり表を活用し、定期的な知識更新を行う

状況に応じて定期的な介護認定見直しや申請も有効です。厚生労働省や自治体の最新資料を活用し、安心してサービス選択ができる環境づくりを心掛けましょう。