毎日、医療の現場で「看護過程」が果たす役割は計り知れません。【全国の看護師約150万人が携わる現場】では、患者一人ひとりに最適なケアを選ぶ判断基準として欠かせないものとなっています。しかし、「看護過程の書き方が分からない」「どこまで記録すれば十分?」と悩む方も少なくありません。

実際、看護業務に従事する6割以上がアセスメントの難しさや診断・記録の方法で迷いを感じているという調査結果も発表されています。「根拠ある判断・計画の立案で、患者の安全と満足度を高めたい」——そんな想いがあるなら、この記事から現場と学習、そして応用まで網羅的に理解できるはずです。

看護現場の実例や公式指針、最新医療の潮流も多数紹介し、明日から自信を持って実践できるヒントを掲載。何となく自己流で済ませていた人も、今日から本物のプロセスを自分の軸にできます。

もし、「理解が曖昧なまま放置したことで効果的なケアに差が出てしまう…」と一度でも感じたことがあれば、ぜひ最後までご覧ください。あなたの“現場力”が一段とアップするヒントがきっと見つかります。

看護過程とは―基礎から応用、現場と学習を網羅した完全解説

看護過程とは何か、定義・歴史・意義を徹底整理

看護過程とはを簡単に解説―初心者向け入門

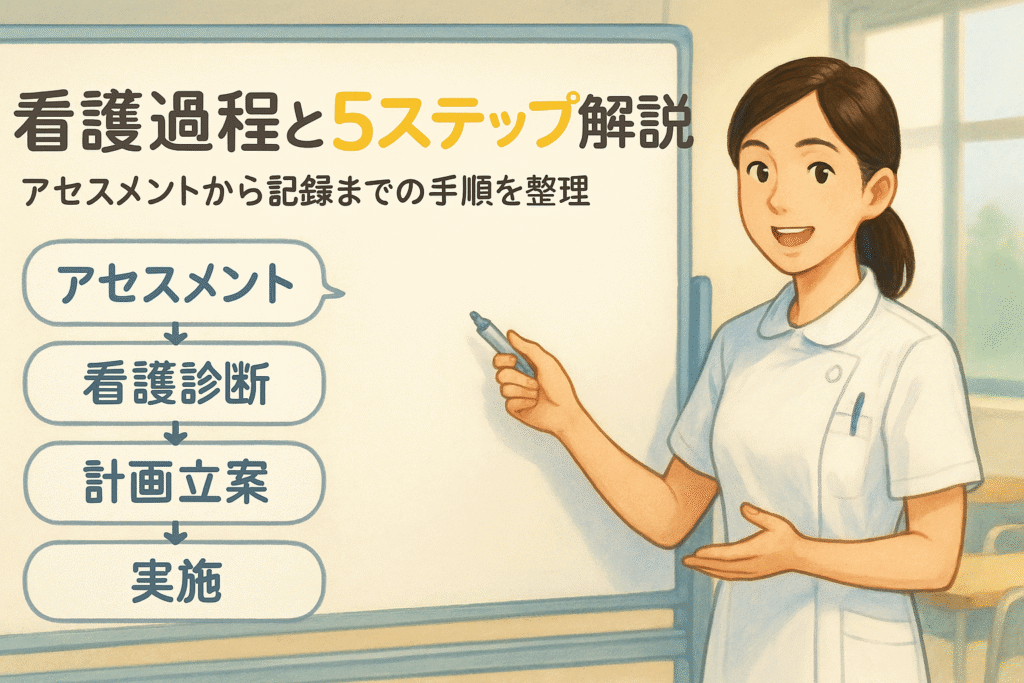

看護過程とは、患者一人ひとりに適した看護ケアを提供するための体系的なプロセスです。患者の状態を的確に把握し、課題を整理、計画を立て、看護を実施、評価する流れが基本となります。下記のように、現場での看護の質向上や安全なケアのための土台となる考え方です。

- 患者中心のケアを実現するための基本手順

- 簡単に言うと「情報収集→看護診断→計画→実施→評価」の5段階

- 看護師の経験値や直感だけに頼らず、科学的根拠に基づく実践を支える

- 全ての医療現場や看護学生の学びの要となる重要な概念

- 初心者でも日常業務や実習、レポート作成で頻出

この一連のプロセスは患者に最適なケアを行うために不可欠なものです。

看護過程とはの定義と日本看護協会公式見解

看護過程の公式な定義としては、「個々の患者に最善の看護を提供するため、情報収集から評価までの一連の問題解決の流れ」とされています。日本看護協会では、全ての看護師がこの過程を活用することにより、専門性に裏付けられた質の高い看護が実現すると示しています。

下記の主要要素を押さえておきましょう。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| アセスメント | 患者情報の整理・分析。主観・客観的情報の収集 |

| 看護診断 | 得られた情報からケアの方向性や看護問題を特定 |

| 看護計画 | 解決すべき問題へのアプローチと目標・計画立案 |

| 看護実施 | 計画に基づき具体的に看護ケアを行う |

| 評価 | 実施結果の検証や今後のケアの見直しを行う |

この体系的アプローチにより、患者状態・看護目標・課題を明確にし、看護記録やチーム医療とも連動した実践が可能となります。日本看護科学学会も科学的根拠のある看護の推進を強調しています。

看護過程とはの変遷と最新医療現場での位置づけ

看護過程は1950年代のアメリカで誕生し、日本でも1960年代以降広まりました。当初はヘンダーソンやゴードンなどの理論家の枠組みが活用され、ゴードンによる11の健康パターンでのアセスメントも現在の主流のひとつです。

現代の医療現場では、患者の多様化や高度医療の進展に伴い、看護過程の活用意義が一層重視されています。患者ごとに必要なケアを的確に分析し、医療チーム内で情報を共有しやすくするための共通言語とも言えます。

- ゴードンの機能的健康パターンを活用したアセスメント

- 実践例:慢性疾患患者の生活支援や退院支援に生かせる

- 医療安全や質保証の観点からも必須の考え方

- 看護用語として頻出し、国家試験・実習レポート・現場の書類にも必要

看護過程の理解・活用は、患者満足度やチーム内の看護評価・自己成長にも寄与します。チーム医療、患者中心のケアという現代的医療の核心に位置付けられているのが特徴です。

看護過程とはの5大要素―各ステップの専門的解説・実例

看護過程とはの基本的5ステップ全体像と役割

看護過程は、患者一人ひとりへの適切なケアを実現するための5つのステップで構成されています。看護協会や日本看護科学学会でも定義されており、現場で重要なプロセスです。患者の状態を総合的に分析し、最善の看護を計画・実施するために不可欠です。

下記のような流れで展開されます。

- アセスメント:患者の情報を多角的に収集

- 看護診断:情報をもとに問題やリスクを明確化

- 計画立案:適切な看護目標と介入方法を設定

- 看護実施:計画に基づくケアを提供

- 看護評価:ケアの効果や今後の課題を確認

各要素は連携し合い、患者の状態変化や新たな問題にも柔軟に対応できます。

アセスメント、看護診断、計画立案、看護実施、看護評価

アセスメントでは、ゴードンやヘンダーソンの看護理論も活用し、包括的に患者の現状を把握します。看護診断では、ゴードンの診断分類を利用して適切な診断名を抽出。計画立案では、患者ごとにオーダーメイドな看護計画を作成します。実施・評価を繰り返しながら、継続的に患者ケアの質を高めます。

各ステップの相互連携と現場での流れ

看護過程の5ステップは単体で完結せず、すべてが密接に関係します。アセスメントで新たな情報が得られれば診断や計画を修正、評価結果から次のアセスメントや計画へ循環します。現場では以下のように進行します。

- アセスメントで患者の全体像を把握

- 診断で問題を特定

- 計画立案でゴールを明確化

- 実施で具体的なケア

- 評価で成果と課題を抽出

この流れを継続的に繰り返すことが安全で質の高いケアにつながります。

各ステップの詳細解説と実際の書き方

アセスメント―ゴードン・ヘンダーソンと実践例

アセスメントは患者の健康状態を正確に把握する最初の要素です。ゴードンの健康パターンやヘンダーソンの14項目など、各種理論を参考にして、身体・心理・社会的側面を網羅的に調査します。例えば、ゴードン分類を使う場合は以下の項目をチェックします。

| 健康パターン | 具体的な質問例 |

|---|---|

| 知覚・認知 | 痛みや違和感はないか |

| 栄養・代謝 | 食事量や栄養の摂取状況 |

| 活動・運動 | 日常の移動や運動量 |

| 睡眠・休息 | 睡眠の質や昼夜リズム |

| 排泄 | 排尿・排便の状況 |

実際には、患者や家族から聞き取り、観察・記録なども活用して十分な情報を収集します。

看護診断とゴードン分類・実際の診断名例

看護診断はアセスメントで得た情報から問題・リスクを特定し、診断名を決定します。ゴードン分類の診断名の代表例として以下のようなものがあります。

| 分類 | 診断名例 |

|---|---|

| 知覚・認知 | 慢性的な痛み |

| 活動・運動 | 転倒リスクが高い |

| 栄養・代謝 | 体重減少リスク |

ゴードン分類を用いることで、患者の個別性や複数の問題を多角的に抽出できます。診断結果は、後の看護計画や実施内容の質にも大きく影響します。

看護計画の立案と介入・評価の実際

看護計画では診断に基づき、具体的なケア目標と介入方法を明確化します。介入は、患者の現状や生活環境を踏まえた個別的な内容とし、「患者が自力で歩行できるようになる」などの目標を設定します。計画の立案や評価の際は下記の流れが重要です。

- 問題リストの作成

- 目標設定(SMART原則)

- 具体的な介入策の列挙

- 介入後の状態評価

| 計画立案のポイント | 内容例 |

|---|---|

| 患者の優先課題 | 転倒防止 |

| 目標 | 1週間で転倒ゼロ |

| 介入内容 | 時間帯ごとの見守り |

| 評価方法 | 転倒発生の有無 |

このように、計画・介入・評価を繰り返すことで、より良い看護の実現と患者のQOL(生活の質)向上に貢献します。

現場で活かせる看護過程とはの展開と記録のノウハウ

看護過程とはの展開とは―現場で使える技法

看護過程とは、患者に最適な看護を届けるための一連の思考と実践プロセスです。主に「アセスメント」「看護診断」「計画立案」「実施」「評価」の5段階から成り、現場では個別性や情報の正確な収集・解釈が求められます。日本看護科学学会や看護協会も推奨するこの過程の展開において、ゴードンの健康パターンやヘンダーソンの理論は根拠となる基礎的ツールとして活用されています。

現場で特に重要なのは、患者一人ひとりの状況を多角的に捉えるアセスメントと、的確な問題定義につなげる診断力です。展開の際は以下の手順が推奨されています。

- 情報の整理と優先順位付け

- 問題の抽出と明確化

- 個別性のある看護計画の作成

患者の背景や生活に応じた介入計画を立案し、現場で即活用できる思考フローを持つことが質の高い看護には不可欠です。

看護過程とは展開例・書き方と実践的なフォーマット

現場で使える看護過程の展開例は、体系化されたフォーマットで共有されています。下記のテーブルは代表的な実践例です。

| ステップ | 具体的記述例 |

|---|---|

| アセスメント | 必要な情報をヘンダーソンの理論などで整理 |

| 看護診断 | 「褥瘡リスク高」など明確な問題表記 |

| 計画立案 | 患者ごとの目標・方法を具体的に明示 |

| 実施 | 実際のケア内容とタイミングの記載 |

| 評価 | 目標到達度や再考の必要性を記録 |

また、介入優先順位の設定や、記録欄ごとにサブポイントを設けることで実際の業務効率が高まります。書き方は端的に、かつ再現性を担保する明瞭な表現が推奨されます。

アセスメントや計画の現場での落とし穴

看護過程を実践する際、現場でよく見られる落とし穴があります。特にアセスメントでは、患者の主訴だけでなく、生活習慣や環境、社会的背景まで広く目を向ける必要があります。情報が不十分なまま診断や計画に進むと、誤った介入につながることがあります。

よくある失敗として、以下が挙げられます。

- 情報収集の偏りや漏れ

- ゴードンの健康パターンやヘンダーソン理論を機械的に適用しがち

- 看護計画の具体性が欠如して再現性の低いケアになってしまう

こうした点を避けるためにも、看護用語や略語の理解を深め、根拠に基づく分析・記述、そして現場で活きる評価視点を持つことが重要です。

記録・管理の効率化と質向上のポイント

看護過程とは記録事例・テンプレート活用

看護過程の記録は質の高い看護提供と情報共有に不可欠です。効率化と質向上のためには、標準化されたテンプレートの活用がすすめられています。

| 記録項目 | 詳細内容例 |

|---|---|

| 問題リスト | 例:褥瘡リスク、活動制限あり |

| 目標 | 例:2週間後に皮膚状態の改善確認 |

| 実施内容 | 例:体位交換、皮膚評価の実施頻度 |

| 評価 | 例:皮膚状態記述、ケア継続要否 |

このテンプレートを用いることで看護師同士の認識統一が図れ、引継ぎや多職種連携もスムーズに進みます。

看護管理過程との違いと共通点

看護過程と看護管理過程は一見似ていますが、目的と適用範囲に違いがあります。下記に整理します。

| 比較項目 | 看護過程 | 看護管理過程 |

|---|---|---|

| 対象 | 患者個人、家族 | 看護部や病棟、組織 |

| 目的 | 個別の看護問題の明確化と解決 | 組織運営・業務効率化 |

| 主なステップ | アセスメント・診断・計画・実施・評価 | 状況分析・目標設定・計画・実施・評価 |

| 共通点 | 問題発見から評価まで論理的な思考プロセス | 問題解決アプローチの点で類似 |

どちらも論理的かつ体系的な問題解決法ですが、看護過程は対人ケア、看護管理過程は組織運営に主眼を置きます。現場では双方のプロセスを適宜使い分ける知識が求められます。

アセスメント方法徹底比較―ゴードン・ヘンダーソン・Cohn分類

看護過程のアセスメントでは主に「ゴードン」「ヘンダーソン」「Cohn分類」など複数の方式が用いられています。各方式は患者の状態や看護目標に合わせた的確な評価が可能であり、現場での活用が進んでいます。下記の比較表で、各アセスメント方法の特徴を整理しました。

| 分類名 | 特徴 | 主な評価領域 |

|---|---|---|

| ゴードン | 健康パターン11項目。多面的評価が可能 | 健康知覚、栄養・代謝、役割など |

| ヘンダーソン | 14の基本的欲求で“できること・できないこと”を重視 | 摂食、排泄、活動、学習など |

| Cohn分類 | 行動や症状別カテゴリー化で細やかな評価 | 自立度、協調性、情緒変化など |

このように、それぞれの分類はアセスメント時の視点が異なり、患者ごとに最適な方法の選択が重要です。

ゴードンの11機能的健康パターン徹底解説

ゴードンの健康パターンは11領域に分かれ、多面的で全人的なアプローチが特長です。これにより患者の健康状態を把握しやすくなります。

- 健康認識・健康管理パターン

- 栄養・代謝パターン

- 排泄パターン

- 活動・運動パターン

- 睡眠・休息パターン

- 認知・知覚パターン

- 自己知覚・自己概念パターン

- 役割・関係パターン

- 性・生殖パターン

- ストレス対処・耐性パターン

- 価値・信念パターン

この網羅的なフレームワークを活用することで、患者の情報収集・アセスメントの抜け漏れを防ぎます。

ゴードン看護アセスメントの実例・書き方

ゴードンアセスメントでは、それぞれのパターンごとに具体的な情報を記録します。例えば「活動・運動パターン」では、歩行状態や日常的な運動レベル、補助具の有無まで詳細を確認します。

- 例:活動・運動パターン

- 歩行は安定しているか

- 補助具は使用しているか

- 日常生活動作の自立度

- 例:栄養・代謝パターン

- 最近の食事摂取状況

- 体重変動やBMI

丁寧な記述が適切な看護診断・計画につながります。

ヘンダーソンの14基本的欲求を現場で活かす

ヘンダーソンのアセスメント指標は、「人間の14の基本的欲求」を軸とした独自のフレームです。患者の「できること・できないこと」を客観的に把握し、ケアの優先順位を明確にできます。

- 呼吸する

- 食事・水分摂取

- 排泄する

- 身体の清潔・整容

- 着衣する

- 体温調節

- 環境に安全・快適であること

- 会話や他者との意思疎通

- 信仰や価値観

- 就労や活動

- 休息と睡眠

- 自分で動く

- 危険回避

- 学習・自己発達

これにより、患者一人ひとりのニーズにきめ細かく対応した看護計画が作成できます。

ヘンダーソンアセスメントと他方式の比較

ヘンダーソンと他方式を比較すると、ヘンダーソンは「日常生活の自立」に直結した項目が多く、慢性期や高齢者看護に強みがあります。一方、ゴードンは健康観や価値観にも焦点をあて、より全人的です。用途に応じた使い分けが大切です。

| 観点 | ゴードン | ヘンダーソン |

|---|---|---|

| フォーカス | 健康概念・全体像 | 日常的自立行動 |

| 講ずべき場面 | 精神・多系統アセス | 慢性期・リハビリ |

| 事例適用の容易さ | 比較的広範囲可能 | 高齢者・慢性疾患向き |

利用場面や患者背景による最適な方式を選択することが理想です。

その他分類・Cohn分類など最新のアセスメント法

Cohn分類をはじめとする最新のアセスメント法は、患者の行動や心理的側面、組織的観点からの細やかな観察が特徴です。近年では複数の方式を組み合わせた多角的な評価手法も注目されています。

新しいアセスメントには、「ICF分類」(国際生活機能分類)や「Orem理論」などがあり、病院・施設の方針や患者特性に応じた導入が進みます。

- Cohn分類:行動パターンの微細な分析に優れる

- ICF:社会 participation まで含む広範囲アプローチ

- Orem理論:セルフケア能力に着目

現代の看護実践においては、目的を明確にし適切なアセスメント法を選ぶことが欠かせません。

各方式の使い分けと導入のコツ

アセスメント方式の選択・導入では、患者個々の状態・設問の適合性・記録のしやすさを重視しましょう。

- ゴードン:急性期、多様な健康問題に

- ヘンダーソン:回復期や在宅療養、ADL評価に

- Cohn分類:児童や精神科など、行動観察を重視したい場合

現場では、複数方式を組み合わせて使うのも一般的です。導入コツは以下の通りです。

- チームで共通言語として方式を習得

- 研修や事例検討を活用

- 記録フォーマットを統一・運用しやすく工夫

このように、正確なアセスメントが高品質な看護を支えます。

看護過程とはのメリット・課題・最新実践事例

看護過程とは導入の効果・医療現場の質向上

看護過程とは、患者の健康状態をアセスメントし、その情報をもとに診断・計画・実施・評価までを体系的に行う看護のフレームワークです。導入することで、患者ごとのニーズや状態に応じた個別性の高いケアを提供でき、医療現場の業務効率やケアの質が向上します。

現場では、根拠に基づいた判断力や記録力の向上とともに、チーム内の情報共有や意思決定の迅速化が図れる点も大きなメリットです。

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 患者の状況に応じた対応 | 患者一人ひとりに適したケアが可能 |

| 業務の標準化・効率化 | スタッフ間での共通認識が持てる |

| チーム医療の推進 | 多職種間での円滑な情報共有 |

| 看護師のスキル向上 | 根拠に基づいた判断・記録力が身につく |

看護過程とはの意義・メリット・優先順位

看護過程の意義は、患者本位の看護を実現するための論理的かつ科学的な方法である点です。日本看護科学学会や看護協会でもその意義は広く認められています。一人ひとりの患者を全人的に理解・評価し、状況の変化に合わせ優先順位を設定することで、急変やリスクに迅速に対応できます。

現場では、「患者の生命の安全」「苦痛の軽減」「QOL(生活の質)の向上」の優先順位が重視されており、看護計画立案やアセスメントの書き方一つがケアの質に大きく影響します。

課題・よくある失敗事例と改善策

看護過程の展開には課題もあり、「記録形式に従うあまり患者の個別性が見失われる」「アセスメントや看護診断の根拠が不明瞭」といった声が聞かれます。以下はよくある失敗事例と改善策です。

| 失敗事例 | 改善策 |

|---|---|

| マニュアル通りのルーチンワーク化 | 患者ごとの特徴や背景、生活環境を丁寧に反映 |

| アセスメントが不十分 | ゴードンの健康パターンなど体系的な枠組みで情報収集 |

| 優先順位が曖昧 | 状況変化に応じて柔軟に優先度を見直す |

看護過程とは展開の今後の課題・現場の声

現場で多く挙がる課題として「時間的余裕がない」「新人とベテランの知識・経験差」「情報共有の不足」などがあります。

今後はICTを活用した看護記録の効率化や、OJTによるスキル伝承、多職種連携による課題意識の共有などが期待されています。

学生・新人がぶつかる壁と克服方法

看護学生や新人看護師が直面しやすい壁は、「アセスメントが漠然としてしまう」「診断の根拠が不明確」「計画作成や記録の量に戸惑う」ことです。

克服のポイントは次の通りです。

- ゴードンやヘンダーソンの看護理論などフレームワークに基づき、情報収集の視点を統一する

- 先輩や指導者にフィードバックを積極的にもらい、振り返りと修正を繰り返す

- 看護用語一覧や事例集を活用し、記述や記録のパターンに慣れる

実習・業務で役立つ実践的アドバイス

実習や現場においては以下の点が役立ちます。

- 情報収集を徹底する…バイタルサイン、生活歴、家族関係など多角的にとらえる

- 患者の「思い」や「背景」を聞く…個別性を踏まえたアセスメントの基本

- 目標を明確に設定し、計画や介入に具体性を持たせる

- 評価で気づきを振り返る…経時的な変化や再アセスメントの重要性

表やリストを活用しながらプロセス全体を見直し、患者の安全・満足度に直結する質の高い看護を提供しましょう。

看護過程とはの応用―疾患・領域別事例と実践ノウハウ

看護過程は患者一人ひとりの状態や背景に合わせて柔軟に展開されます。臨床現場では疾患や環境による課題が異なるため、それぞれのケースで看護過程の実践ノウハウが求められます。疾患別や領域別に特徴的な考え方やアセスメントのポイントを押さえ、実践に役立つ具体例を取り上げていきます。

血糖管理・PONV・がん術後などケース別解説

【疾患ごとの看護過程ポイント】

| 症例・領域 | 看護過程の展開で大切なこと | 主なアセスメント・評価観点 |

|---|---|---|

| 術後悪心・嘔吐(PONV) | 予防と早期対応,原因に基づく看護介入の立案 | 嘔吐・悪心の頻度/薬剤歴 |

| 血糖管理が必要な患者 | 血糖値の目標値設定,教育的介入と生活指導 | 血糖変動・食事内容 |

| 肺がん術後/糖尿病リスク患者 | 全身状態把握と呼吸機能・感染リスクの評価,術後24時間の観察 | 呼吸音/感染徴候 |

術後悪心・嘔吐(PONV)看護計画の具体例

術後悪心・嘔吐(PONV)は手術患者によくある合併症です。PONV対策では状態アセスメント、原因の特定、計画的介入が重要です。

- アセスメント要点

- 患者の悪心・嘔吐の有無とその頻度

- 使用薬剤(麻酔薬、鎮痛薬など)の確認

- 術式・既往歴・食事摂取状況

- 具体的な看護計画例

- 悪心の有無を定期的に観察

- 必要時、投与薬剤の調整提案

- 口腔ケアや体位変換で症状緩和

- 水分・電解質バランスへの配慮

このように、複合的な視点から患者情報を収集し、個別の看護計画を展開することが質の高いケアにつながります。

肺がん術後・血糖リスク患者のアセスメント事例

肺がん術後、糖尿病リスクを伴う患者では多角的なアセスメントが必要です。術後感染・呼吸障害・血糖コントロールの観点が重要になります。

【実際のアセスメント例】

- 術創部の発赤・腫脹の有無

- 呼吸音/SpO2値の測定と観察

- 血糖値のモニタリング

- 食事摂取量・水分バランス把握

患者ごとに異なる優先度を見極め、状態変化に応じた迅速な対応を行うことで、合併症の予防や早期発見に役立ちます。

病棟・外来・在宅での看護展開実例

看護過程は病棟や外来、在宅など様々な現場で応用されています。現場ごとに記録内容や展開に違いが見られますが、アセスメントから評価までの基本的な流れは共通です。

| 現場 | 主な特徴 | 記録・応用の工夫 |

|---|---|---|

| 病棟 | 急性期患者の動態管理、24時間見守り | シフトごとの経時記録 |

| 外来 | 疾患管理と生活指導が中心 | 短時間での要点記入 |

| 在宅療養 | 生活環境や家族支援、自己管理支援が重視 | 家族との情報共有 |

多様な現場での記録例と応用術

現場によって求められる記録や情報共有の方法は異なります。

- 病棟での実践例

- シフト交代時の「サマリー記録」

- タイムリーな急変時対応のための重点項目記録

- 外来でのポイント

- 効率的なアセスメントシートの活用

- 自己管理支援のためのライフスタイル確認

- 在宅での記録術

- 家族・介護者とも共有しやすい簡潔な記録

- 患者の行動変容や日常生活自立度の定期評価

このように、現場や患者ごとに適切な看護過程の書き方や展開例を押さえておくことで、質の高いケアの提供が可能となります。専門用語一覧や略語一覧の活用も日々の実践を支えます。

看護過程とはを学ぶ・磨く―学習・トレーニング・教材

おすすめ書籍・サイト・ガイドラインの徹底紹介

現場で活躍する看護師や学生が「看護過程とは何か」を理解し深めるには、質の高い教材や最新のガイドラインの活用が不可欠です。特に日本看護協会や日本看護科学学会が推薦する資料は信頼性が高く、臨床に即した内容です。書籍やWebサイトの比較検討は、幅広い知識の習得につながります。

おすすめの参考リソースを表にまとめました。

| 資料名 | 特徴 | 利用方法 |

|---|---|---|

| 日本看護協会『看護過程ガイド』 | 定義や展開法を網羅 | 基本の理解に最適 |

| 『看護過程とは』(専門書) | 理論・実例が豊富 | 研修や予習復習に |

| 看護ルー公式サイト | 用語や最新事例情報 | 実務例の検索が便利 |

信頼できる資料を活用することで、看護過程の展開やアセスメントのポイントも明確に把握できます。

日本看護協会・学会推薦資料

看護過程を体系的に学ぶ際、日本看護協会や日本看護科学学会の公式資料は特に有用です。その定義や展開プロセス、現場で直面しやすい実践例が掲載されており、初心者からベテラン看護師まで幅広く推奨されています。

利用時には次のような観点が重要です。

- 現場での応用力を意識した内容を選ぶ

- アセスメント、看護計画、実施、評価の全過程が記述されたものを重視

- 定期的な改訂が行われる最新の資料を活用

正確な用語の理解や診断の優先順位付けなどもスムーズに行えるようになります。

看護用語一覧・略語集・最新資料の活用法

看護過程やアセスメントをすすめる上で、用語や略語の正確な理解と活用は欠かせません。知識の定着と混乱防止のため、各種用語集・資料の使い方を知っておくことが重要です。

下記のリストを参考にしましょう。

- 看護過程専用用語集

- ゴードン、ヘンダーソンに基づいた略語一覧

- 看護師国家試験や実習で頻出の最新ワード集

日々の勉強や実習中に役立つだけでなく、報告・記録業務の効率化にもつながります。

看護学生・新人向け学習法とレポート作成術

看護学生や新人看護師が「看護過程とはなにか」を効率良く学び実践するためには、段階的なトレーニングやレポート作成のポイント理解が求められます。

特に以下の方法が効果的です。

- 事例に基づいたアセスメント練習

- 先輩や教員によるフィードバックの活用

- 構成要素を整理してからレポートを作成

体系的学習と自己分析を組み合わせることで、独自の看護観を深めることができます。

実習レポート例・学んだことの書き方

実習レポート作成で重要なのは、「患者に必要な看護」を論理的に展開し、自身の学びを明確に記述する点です。多くの学生がアセスメント・看護計画・評価の流れでまとめることで、思考の整理や自事例の解析がしやすくなります。ヘンダーソンやゴードンのアプローチを参考にするのも有効です。

書き方のポイントリスト

- アセスメント内容を具体的な観察結果に基づいて記載

- 看護問題と優先順位の理由を明確化

- 実践後の振り返りとして評価・反省・今後の課題を加える

定型フォーマットを活用すれば、必要な要素をもらさず表現できます。

最新トレンドと今後求められるスキル

近年、看護過程ではICTの活用や多職種連携、EBN(根拠に基づく看護)の推進が重要視されています。AIやデータ分析技術の発展も、アセスメントや評価の質向上につながる要因となっています。

今後の看護師には、以下のスキルが求められます。

- 科学的根拠(エビデンス)に基づく実践能力

- 柔軟なコミュニケーション力と多職種協働スキル

- 状況や患者の個別性に応じた問題解決力

これらの力を身につけることで、看護過程の展開をより質の高いものにし、患者本位のケアが実現できます。

看護過程とはの疑問解決―よくある質問・用語まとめ

Q&Aで解決!現場で出やすい疑問

「看護過程とはどういう意味?」など基本QA

看護過程とは、患者一人ひとりの状態やニーズを明確にし、適切なケアを計画・実施・評価していくプロセスです。看護協会では「科学的根拠と患者中心の看護を提供するための体系的な方法」と定義されています。全5段階(アセスメント、診断、計画、実施、評価)を順に進め、患者のQOL向上を目指します。簡単に言えば、患者の情報収集から問題解決までを一貫して管理する方法です。ヘンダーソンやゴードンといった看護理論を活用し、個々の状況に応じた看護を実践できます。

看護過程とはの構成要素・意義・展開に関する質問

看護過程の構成要素は以下の5つです。

- アセスメント:患者情報の収集と分析

- 診断:患者の健康問題の特定

- 計画:目標設定と看護介入の選定

- 実施:計画したケアの実施

- 評価:達成度とケアの見直し

意義は、個別化された質の高い看護を効率的かつ継続的に展開できる点にあります。「なぜこのケアを行うのか?」という根拠を持ちながら実践できるため、看護師の教育やキャリア形成にも重要です。現場では展開の際にゴードンの11の機能的健康パターンがよく使われ、多角的な視点で患者理解を深めることができます。また、優先順位の判断や成果の評価もこの過程で明確化されるため、記録・報告の質が向上します。

看護用語・略語・再検索ワード徹底整理

現場で役立つ用語集・検索されやすいキーワード

以下のテーブルでは、看護過程に関連する用語や略語、検索されやすいワードを整理しました。新しい情報習得やレポート作成時に役立ちます。

| 用語・略語 | 解説 |

|---|---|

| アセスメント | 患者情報の収集・分析を指し、問題抽出の出発点 |

| 診断 | 患者の健康上の問題やリスクを明確にする過程 |

| 看護計画 | ケア目標と方法を具体的に設計 |

| 実施 | 具体的なケア活動の実行 |

| 評価 | 目標達成度を判断し、必要に応じて計画修正 |

| ゴードン | 11機能的健康パターンの枠組み等を提唱 |

| ヘンダーソン | 14の基本的欲求に基づく看護理論で有名 |

| 看護展開 | 看護過程全体の流れや実践を意味する用語 |

| 看護アセスメント | 患者の全体像・ニーズの把握と分析 |

特に、「看護過程の書き方」「アセスメント例」「ゴードンの活用法」「優先順位の決め方」などはGoogleで頻繁に検索されています。これらのキーワードを活用し、効率よく情報収集・実践力強化に役立ててください。